朝晩の冷え込みが増し、街では年末商戦の気配も感じられる11月。物価上昇と賃金の伸びがせめぎ合う中、「景気って今どうなの?」と感じる人も多いのではないでしょうか。企業の利益や株価は好調に見える一方で、多くの家庭では物価高に賃金上昇が追いつかず、景気の「良し悪し」が肌で感じにくいのが現状です。

こうした実感を伴わない景気判断は難しいところですが、判断材料のひとつに「景気ウォッチャー調査」があります。スーパーの店員やタクシー運転手など、現場で働く“目利き”たちの声を集め、今の景気がどう動いているかを探るのがこの調査の役割です。国民のリアルな景況感をあらわす指標ともいえます。

今回は、昨日11月11日に公表された最新データをもとに、どんな変化があるのかをわかりやすく解説します。

1. 景気ウォッチャー調査、現場の「肌感覚」で景気を数値化

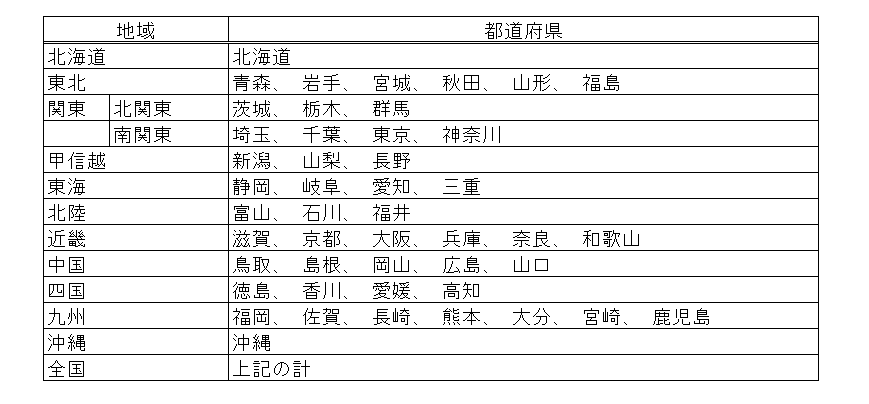

景気ウォッチャー調査は内閣府が毎月公表している調査で、全国の12地域を対象に、小売業や飲食業、運輸業など地域で働く約2050人を対象に行われています。

スーパーの店員、タクシー運転手、観光業スタッフなど“現場の肌感覚”を持つ人々の意見を集め、景気の実感を数値化したものです。

1.1 DIとは?「50が景気の良し悪しを決める」分岐ライン

この調査で使われるDI(Diffusion Index:ディフュージョン・インデックス)とは、景気が「良い」と感じている人の割合を数値化したものです。

このDIについて、

- 50を上回れば「景気が良い」と感じている人が多い

- 50を下回れば「景気が悪い」と感じている人が多い

という基準で判断されます。