木々の葉も色あせ、冬の寒さが近づく11月となりました。年末調整の書類を整えたり、冬のボーナスや昇給を意識するこの時期、働き盛りの40歳代~50歳代のみなさんの中には「老後の収入」について関心が向かうという人もいるでしょう。

「年金だけで暮らせるだろうか?」多くの人が抱くこの不安に対し、最新の調査は厳しい現実を示しています。

高齢者世帯の平均所得は月額約26万円ですが、その内訳を見ると「約6割が年金、約2割が働いて得る収入」となっています。「平均的なシニア」でさえ、年金収入だけでは生活が成り立ちにくいということなのです。

本記事では、老後の柱となる公的年金制度の仕組みと受給実態を深掘りし、「働き続けなければならない」日本の老後所得のリアルについて解説します。

1. 老後の収入の柱!日本の公的年金制度「2階建て」の基本

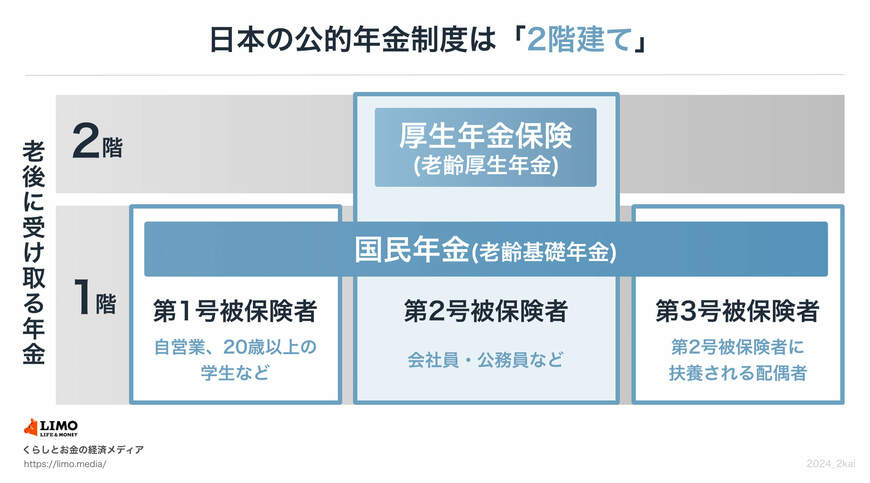

日本の公的年金制度は、ベースとなる「国民年金(基礎年金)」と、上乗せ部分の「厚生年金」から成り立つため、「2階建て構造」と呼ばれています。

2つの年金制度の基本を、確認していきましょう。

1.1 日本の公的年金制度は2階建て

【1階部分】みんなに共通「国民年金」の仕組み

- 加入対象:原則として日本に住む20歳から60歳未満のすべての人

- 保険料:全員定額、ただし年度ごとに改定される(※1)

- 受給額:保険料を全期間(480カ月)納付した場合、65歳以降で満額の老齢基礎年金(※2)を受給できる。未納期間分に応じて満額から差し引かれる

※1 国民年金保険料:2025年度月額は1万7510円

※2 国民年金(老齢基礎年金)の満額:2025年度月額は6万9308円

【2階部分】収入で決まる「厚生年金」の仕組みと特徴

- 加入対象:会社員や公務員、またパートなどで特定適用事業所(※3)に働き一定要件を満たす人が、国民年金に上乗せで加入

- 保険料:収入に応じて(上限あり)決定される(※4)

- 受給額:加入期間や納付済保険料により、個人差が出る

2階部分の厚生年金は、会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入します。国民年金と厚生年金では、加入対象や年金保険料の決定方法、そして受給額の計算方法などが異なります。

そのため、老後に受け取る年金額にも、その方の加入状況や収入によって差が生まれます。

また、公的年金額は物価や現役世代の賃金の変動に応じて毎年度見直される仕組みとなっている点も重要なポイントです。

※3 特定事業所:1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など

※4 厚生年金の保険料額:標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される