公的医療保険は、現役を引退した後も生涯にわたり家計を守る大切な制度となります。

原則として、75歳になると「後期高齢者医療制度」へ移行しますが、このとき、医療機関での窓口負担は、所得に応じて「1割・2割・3割」のいずれかに決定されます。

現役並みの所得がある方は3割負担となり、年齢を重ねて病院にかかる機会が増えるほど、家計への影響は無視できません。

この記事では、後期高齢者医療制度の基本的な概要を整理しつつ、「ご自身の窓口負担が何割になるのか」という判定基準を、収入(所得)の具体的な目安とともに詳しく解説します。

負担割合が1割で済むのか、それとも3割になるのか。老後の生活設計に直結する重要な基準をご確認ください。

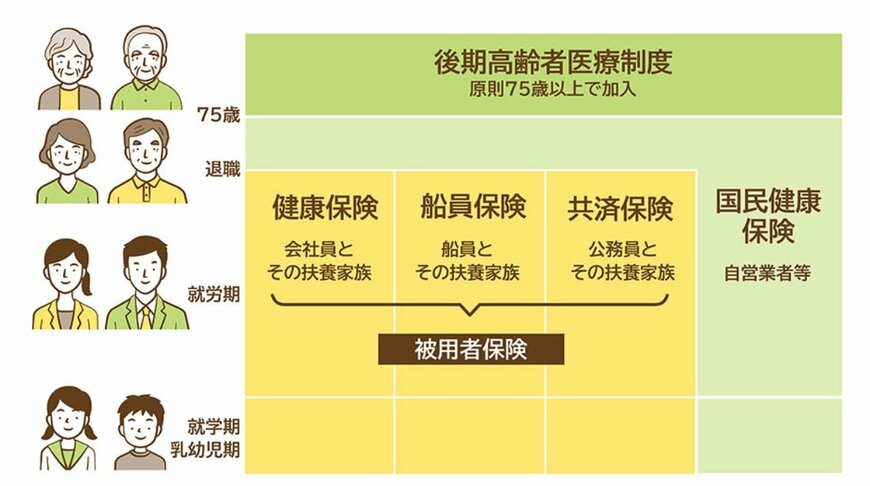

1. 75歳から切り替わる「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組み

後期高齢者医療制度は、日本の公的医療保険制度の一つで、原則として75歳以上の方が加入対象です。

ただし、65歳から74歳までの方でも、一定の障害状態にあると認定された場合は、この制度に加入することが可能です。

75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険組合などから、働いているか否かにかかわらず、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

加入者の年齢や所得によって医療費の自己負担割合は変わりますが、この制度に移行した場合、医療機関の窓口で支払う金額はどのくらいになるのでしょうか。