11月に入り、朝晩の冷え込みとともに冬支度が始まりました。物価の上昇が続くなか、年金生活者にとっては家計のやりくりがいっそう厳しくなる季節かもしれません。

日本年金機構は、11月を「ねんきん月間」と位置づけ、年金制度に対する理解を深めてもらうため、公的年金制度の普及・啓発活動を展開しています。

老後の生活設計を考えるうえで、毎月の年金受給額は気になるところです。

特に60歳以降の世代では、働き方や加入期間の違いによって受け取れる金額に差が生じます。

本記事では、日本の年金制度の仕組みを改めて整理しながら、世代別・制度別の受給傾向を詳しく見ていきます。

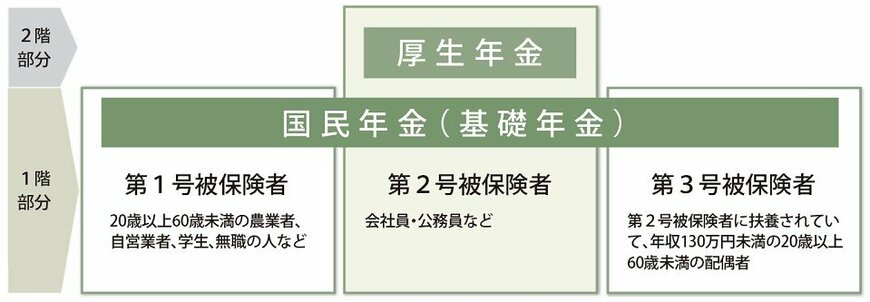

1. 日本の年金制度は「2階建て構造」仕組みをおさらい

日本の公的年金制度は、以下のような「2階建て構造」になっています。

1.1 1階部分:国民年金(基礎年金)

- 対象:20歳以上60歳未満の全国民

- 保険料:2025年度は月額1万7510円(一律)

- 40年間保険料を納めた場合、満額は月6万9308円(2025年度基準)

1.2 2階部分:厚生年金

- 対象:会社員、公務員など

- 保険料と年金額:収入と加入期間に応じて変動(個人差あり)

- 将来的には「厚生年金」と「国民年金」の両方を受給

さらに、公的年金に上乗せできる仕組みとして、以下のような「私的年金制度」も利用可能です。

- 企業年金

- iDeCo(個人型確定拠出年金) など