2. 住民税非課税世帯、介護保険料の減免「65歳以上と40歳~64歳でどんな違い?」

満40歳を迎えると介護保険料の支払い義務が発生します。住民税非課税世帯は、この介護保険料でも支払い負担が軽減される措置が設けられています。介護保険では、65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳〜64歳の方を「第2号被保険者」としています。

2.1 第1号被保険者は所得水準によって減免措置が受けられる

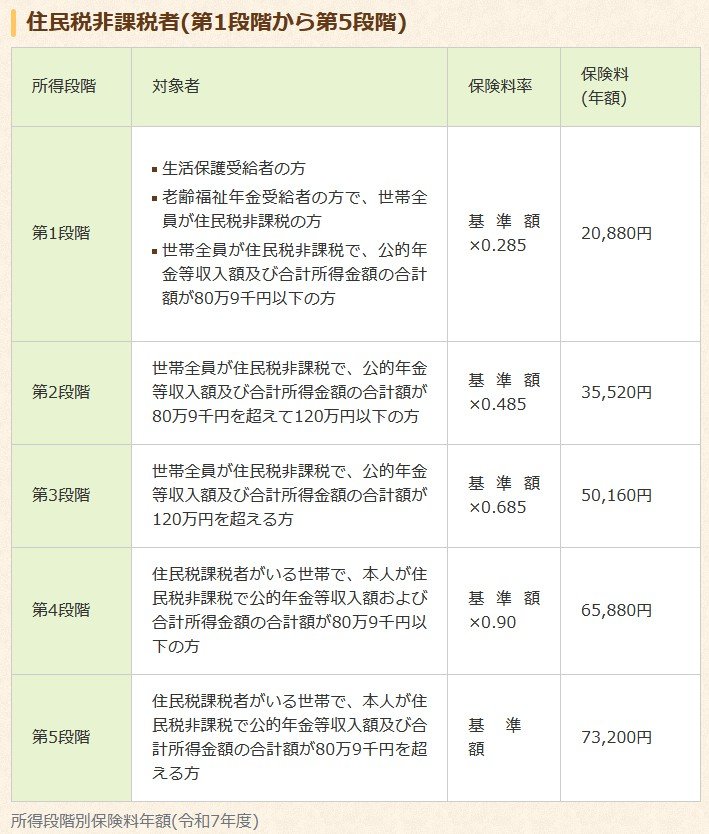

65歳以上の第1号被保険者の保険料は所得に応じて段階が設けられており、所得が低いほど保険料の負担も低くなる仕組みです。

例として、東京都江戸川区の令和7年度介護保険料を確認してみましょう。

住民税非課税世帯では第1段階から第5段階に分かれており、第1段階となる「世帯全員が住民税非課税で、公的年金等収入額や合計所得金額の合計額が80万9000円以下の方」などは介護保険料の年額が2万880円などとなっています。

一方、「住民税課税者がいる世帯で、本人が住民税非課税で公的年金等収入額や合計所得金額の合計額が80万9000円を超える方」は介護保険料の年額が7万3200円となっています。

つまり、同じ住民税非課税世帯でも、所得の状況によって納める保険料が異なるということです。

2.2 第2号被保険者は加入する健康保険組合によって異なる

40〜64歳の第2号被保険者は、加入する健康保険組合によって介護保険料が異なります。国民健康保険では、世帯の所得水準に応じて、国民健康保険料の均等割額と平等割額に対し2・5・7割の軽減措置が受けられます。この軽減は、介護保険料(介護分)にも適用されます。

たとえば、7割の軽減が適用される場合は、国民健康保険料(介護分を含む)の均等割額や平等割額が大幅に減額されるしくみとなっています。

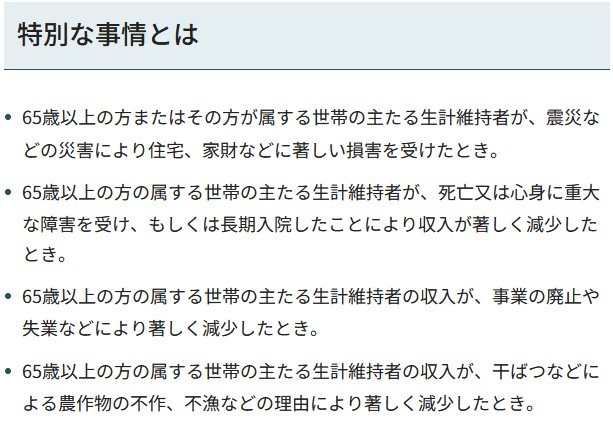

2.3 特別な事情があるときは免除を受けられることも

災害や、病気、失業など特別な事情により介護保険料の支払いが困難になった場合、保険料の「徴収猶予」や「減免」の措置を受けられる可能性があります。たとえば東京都江東区では、主たる生計維持者が震災などで住宅に著しい損害を受けたとき、または死亡・長期入院・失業などにより収入が著しく減少したときなどが対象です。

さらに、所得や預貯金などが一定の基準を下回る生活困窮者向けの保険料減額制度も別途設けられています。こうした支援制度を利用するには、お住まいの自治体窓口で、事情を説明し、すみやかに申請手続きを行う必要があります。