10月は年金支給月です。こうしたタイミングで老後資産について考える方は少なくないでしょう。

シニアだけでなく現役世代からも、物価高騰や為替の変動を背景に「老後の資産をどう守るか・どう増やすか」というテーマが注目されています。とくに、医療費用や介護など思わぬ出費が生じることも少なくありません。

いざという時に備えるうえでも、資産の現状を知り、どのように守り育てていくかを考えることが大切です。

野村総合研究所が2025年2月に発表した最新データでは日本の「富裕層」と「超富裕層」の世帯数が過去最多を更新したとのこと。富裕層というと遠い存在に感じるかもしれませんが、その資産構造や増加の背景を知ることは家計管理や資産形成を考えるうえで参考になります。

この記事では富裕層の定義や世帯割合、増加の要因、年収別の金融資産構成をもとに資産形成のヒントを整理します。

1. 富裕層の定義と割合をチェック!どのくらいの資産を持つ世帯が該当するか

「富裕層」と呼ばれる資産家たちは、どのような世帯なのでしょうか。

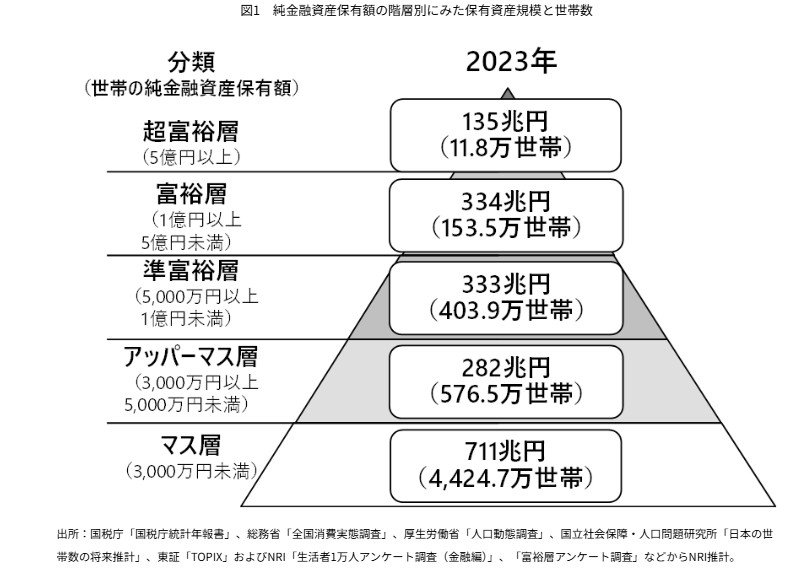

野村総合研究所が2025年2月13日に公表したニュースリリースでは、純金融資産保有額(※)に応じて世帯を以下の5つの層に分類しています。

※純金融資産保有額:預貯金、株式、債券、投資信託、一時払い生命保険や年金保険など、世帯として保有する金融資産の合計額から不動産購入に伴う借入などの負債を差し引いたもの

1.1 純資産保有額の階層別にみた「保有資産規模と世帯数」

出所:株式会社野村総合研究所「野村総合研究所、日本の富裕層・超富裕層は合計約165万世帯、その純金融資産の総額は約469兆円と推計」

- マス層(3000万円未満)

- アッパーマス層(3000万円以上5000万円未満)

- 準富裕層(5000万円以上1億円未満)

- 富裕層(1億円以上5億円未満)

- 超富裕層(5億円以上)

ここでは純金融資産1億円以上5億円未満の世帯を「富裕層」、5億円以上の世帯と「超富裕層」と定義し、世帯数や保有資産の規模についての推計データが公表されています。

このうち「富裕層」と「超富裕層」を合わせた世帯数は165万3000世帯に達し、全世帯の約3%を占めることが分かりました。

この合計世帯数は、推計が開始された2005年以降で最多です。また、富裕層・超富裕層それぞれの世帯数も2013年以降、継続的に増加傾向となっています。