10月も飲食料品を中心に、値上げが続いています。政府は、これまでに国民生活を支援するため、電気・ガス料金の補助や各種給付金、そして定額減税など、多岐にわたる物価高騰対策を実施してきました。

このうち、定額減税については、減税しきれない所得税や住民税の額がある世帯に対し、その不足分を補うための「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が進められています。すでに、お住まいの自治体から案内が届いている方もいるかもしれません。

この給付金は、減税の恩恵を公平に受けるために重要な支援策です。この記事では、定額減税補足給付金(不足額給付)について詳しく解説します。

とくに重要なのは、給付金が「自動的に振り込まれる人」と「申請しないともらえない人」がいる点です。ご自身がどちらに該当するのか、手続きの要否を必ず確認しておきましょう。

※支給対象や手続きのスケジュールは、自治体によって異なる場合があります。必ずご自身の住んでいる市区町村の公式情報を確認してください。

1. 定額減税補足給付金(不足額給付)とは?

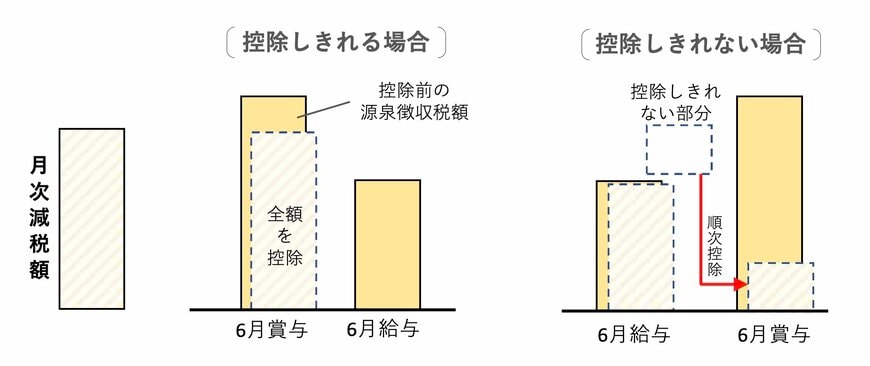

2024(令和6)年に実施された定額減税では、当初の給付金(調整給付)の算定が2023年の所得に基づいておこなわれました。そのため、実際の減税額と給付額に差額が生じた世帯があります。

この差額を補う目的で、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付が実施されています。