年金は偶数月に支給されます。今度の10月15日は年金支給日なので、年金受給者の方は受け取れる年金額をチェックしておきましょう。

とくに10月に受け取る年金額は、前回8月に受け取った額と変わっている可能性があります。年金の手取り額が増減する方もいらっしゃるかもしれませんが、これは税金などが関係しているためです。

そこで今回の記事では、10月の年金額が増減する理由について解説します。記事の後半では、現代のシニアがどのくらい年金を受け取っているか、年金の平均額についてもお伝えします。さっそく見ていきましょう。

1. 10月から「厚生年金や国民年金」の手取りが増減する理由とは?

10月から受け取る年金額は、8月に受け取った年金額と比べると増減している可能性があります。その理由を見ていきましょう。

1.1 理由その1:住民税が仮徴収から本徴収になる

年金受給者が受け取る公的年金は、多くの場合、所得税や住民税、健康保険料や介護保険料などが天引き(特別徴収)されています。※特別徴収には一定の条件があります。

年金は偶数月に支給されますが、前年度から税金等が特別徴収されている場合、住民税は4・6・8月に仮徴収され、10・12・2月で本徴収される仕組みになっています。

これは、年税額が毎年6月に決定するためで、税額が確定していない新年度の前半(4月・6月・8月)は、前年度の年税額の半額を、3回に分けてそれぞれ仮徴収しています。

税額が決定している10月からは本来の税額を徴収する必要があるので、本来の税額から、既に仮徴収した額を引き、残りを3等分した額が年金から天引きされます。

つまり、本来支払うべき税額が確定したため、10月の年金から引かれる税金が8月に天引きされた額とは変わる可能性があるのです。

そのため、前年の所得が増加すれば、税金も増加し、受け取れる年金額が減る可能性があります。一方、前年の所得が減少すると、課税対象額が減少し税金も減るので、受け取れる年金額が増えるかもしれません。

1.2 理由その2:在職定時改定制度

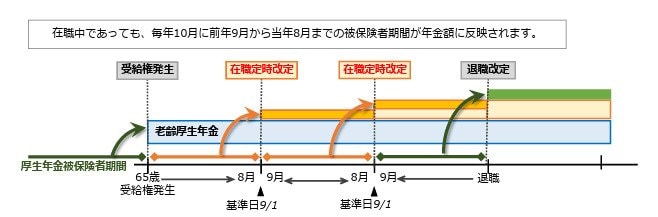

在職定時改定制度とは、令和4年4月から導入された制度で、老齢厚生年金を受けとりながら働いている方(※厚生年金保険の被保険者)の年金が、段階的に増加していく制度のことです。

この制度は65歳以上70歳未満の厚生年金受給者の方が対象で、65歳以降勤務を継続すれば、1年ごとに1年間分の被保険者期間が年金額に反映されるため、年金額の増加を実感しながら就労を続けることができます。

この制度は基準日が9月1日で、年金額に算入される被保険者期間は前年9月から当年8月までの1年間で、10月に受け取る年金額に反映されます。

この制度により、年金を受け取りながら勤務を継続して保険料を支払っている方は、10月から年金額が変更になる可能性があります。