4. マイナ保険証を利用する際の3つの注意点

マイナ保険証を利用すれば、自己負担限度額を超える医療費の立て替えが不要になる大きなメリットがありますが、以下の点には注意が必要です。

4.1 高額療養費制度の対象外費用は自己負担

マイナ保険証を使っても、高額療養費制度の対象外となる費用(例:差額ベッド代、食事療養費など)は、これまで通り全額自己負担となります。窓口で請求された金額の全てが限度額内で収まるわけではない点に留意が必要です。

4.2 システム上の問題で一時的に高額になる可能性

医療機関によっては、システム上の処理が遅れたり、まだ対応が十分でなかったりする場合もあります。その結果、窓口での請求が一時的に自己負担限度額を超えて高額になる可能性があります。

その際は、従来通り後日、保険者(健康保険組合など)に申請して払い戻しを受けることになります。

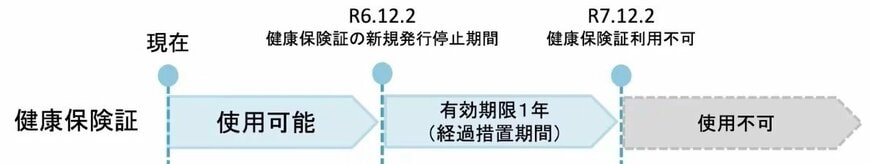

4.3 紙の健康保険証の原則廃止と代替措置

現在の紙の健康保険証は、2024年12月に原則廃止され、今後はマイナ保険証への切り替えが基本となります。期限を超えると紙の保険証は使用できなくなるため、その後の受診はマイナ保険証が必須となります。

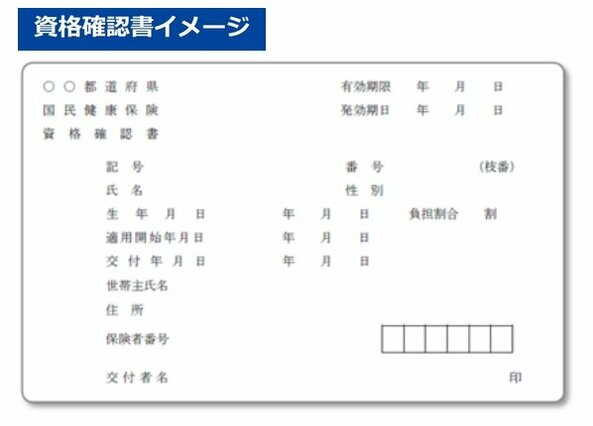

【代替措置について】

- 一般の方: すぐにマイナ保険証に切り替えられない人のために、「資格確認書」という代替証明書が交付されます。

- 後期高齢者医療制度の加入者: 原則75歳以上が加入するこの制度でも、独自の暫定措置として、2026年7月31日までの間は全員に一律で資格確認書が交付されます。

今後はマイナ保険証を利用することが標準となるため、医療機関でスムーズに利用できるよう早めに切り替えておくと安心です。

5. まとめにかえて

70歳以上の高額療養費制度では、所得に応じて自己負担限度額が定められており、医療費が高額になっても安心です。

さらにマイナ保険証を活用すれば、限度額を超える支払いを窓口で行う必要がなくなり、負担がぐっと軽くなります。

医療費が気になる高齢期こそ、制度とマイナ保険証をうまく活用して安心の備えとしましょう。

参考資料

- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

- 全国健康保険協会「健康保険証とマイナンバーカードの 一体化(マイナ保険証)に関する 制度説明資料」

- 厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」

- 厚生労働省「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」

和田 直子