秋風が心地よく、日差しが柔らかな季節となりました。

さて、公的年金は2カ月に一度の支給ですが、10月の支給分から「年金の手取り額」が変わる方がいらっしゃいます。

これは、年金から差し引かれる税金や社会保険料の金額が見直されるためです。

手取り額が変わる方には、原則として「年金振込通知書」が届きますので、この機会に内容を確認しておきましょう。

本記事では、10月支給分で年金の手取りが変わるケースを詳しく見ていきます。

また、60歳代~90歳以上までの「シニアの平均年金月額」を一覧表でご紹介します。

1. 10月から公的年金(厚生年金や国民年金)の「手取り額が変わる」のはどんな人?

公的年金は、税金や社会保険料(健康保険料や介護保険料など)が差し引かれる「特別徴収」の仕組みになっています。

一見すると「天引き額は一年を通して一定」と思われがちですが、実際には年度の途中で金額が変わるのが一般的です。

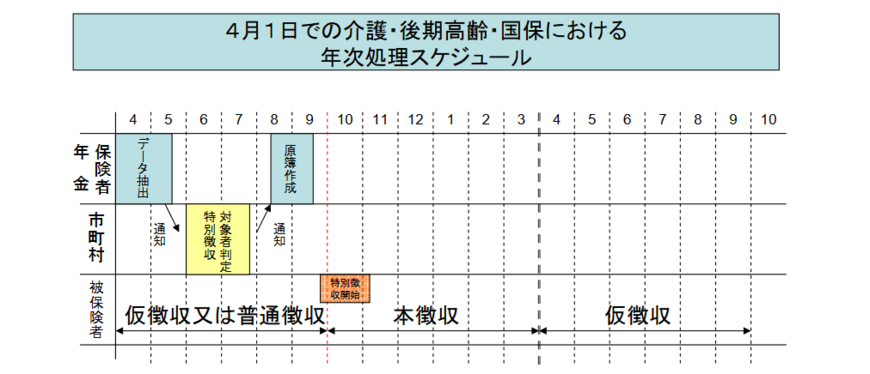

これは、年金から控除される住民税や社会保険料が、「仮徴収」と「本徴収」という二段階方式で計算されているためです。

1.1 「仮徴収」とは?

年金から差し引かれる住民税や国民健康保険料といった社会保険料は、前年の所得を基準に算出されます。

ただし、その年の正式な金額が決定するのは毎年6月から7月にかけてです。

そのため、年度の前半(4月・6月・8月の支給分)については、前年度2月に天引きされていた額と同額がいったん差し引かれます。

これが「仮徴収」と呼ばれる仕組みです。

1.2 「本徴収」とは?

前年の所得が確定すると、その年度に支払うべき社会保険料の正式な年額が決まり、徴収方法が切り替わります。

まず、確定した年額から仮徴収で納めた合計額を差し引き、残りを年度後半の支給回数で均等に分けて差し引く方式に移行します。

これが「本徴収」です。

本徴収は多くの場合10月の支給分から始まりますが、自治体によっては8月から切り替わることもあります。

前年の所得が増えていると、秋以降の手取り額が予想以上に減ってしまうケースがあるため注意が必要です。

具体的には、前年の課税所得が増加した場合などがこれに該当します。

- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった

- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった

- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた

このように前年の所得が増えていると、年度後半に切り替わる「本徴収額」が、前半の「仮徴収額」より大きくなる場合があります。

その結果、秋以降は天引きされる額が増加し、手取りの年金が大きく減ってしまう可能性もあるため、事前に自分の状況を確認しておくことが安心につながるでしょう。