公的年金(厚生年金・国民年金)は偶数月に2カ月分まとめて支給されますが、10月の支給分から振込額が変わる方がいます。理由は、年金から差し引かれる税金や社会保険料(介護保険料・健康保険料・住民税など)の金額が見直されるためです。

なお、年金額に変更がある方には「年金振込通知書」が送付されますので、必ず内容を確認しましょう。

今回は10月支給分から年金の手取りが変わる人について解説するとともに、60歳代~90歳以上の「シニアの平均月額」を一覧表でみていきます。

1. 10月から「厚生年金や国民年金」の手取り額が変わる人がいるって本当?

公的年金は、税金や社会保険料(健康保険料・介護保険料など)があらかじめ差し引かれる「特別徴収」の形で支給されます。

一見すると「天引き額は年間を通じて一定」と思われがちですが、実際には年度の途中で金額が変わるのが一般的です。

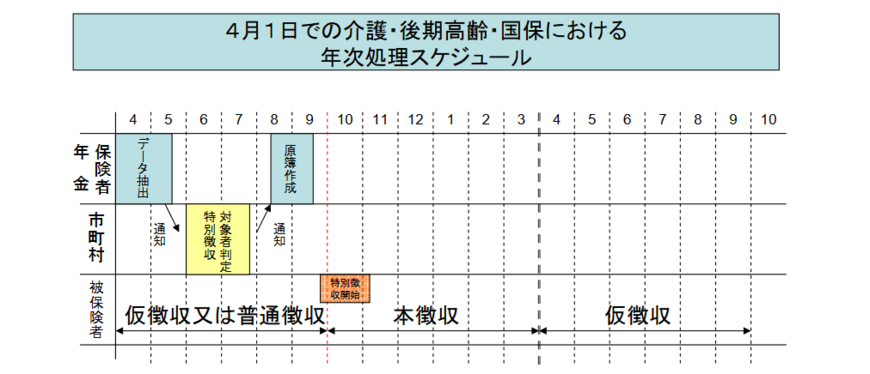

これは、年金から控除される住民税や社会保険料が「仮徴収」と「本徴収」の二段階で計算される仕組みになっているためです。

1.1 「仮徴収」とは?

年金から差し引かれる住民税や国民健康保険料などの社会保険料は、前年の所得を基準に算出されます。

ただし、その正式な年額が決まるのは毎年6月~7月頃です。

そのため、年額がまだ確定していない年度前半(4月・6月・8月分の年金)については、前年度2月に天引きされていた額と同じ金額が暫定的に控除され、これが「仮徴収」と呼ばれる仕組みです。

1.2 「本徴収」とは?

前年の所得が確定すると、その年度に支払う社会保険料の正式な年額が決まり、徴収方法が「本徴収」へ切り替わります。

具体的な流れは、まず確定した年額から仮徴収分の合計を差し引き、残りを年度後半の支給回数で均等に割って天引きする仕組みで、これを「本徴収」と呼びます。

一般的には10月支給分から開始されますが、自治体によっては8月から本徴収が始まる場合もあります。

前年の所得が増えていた場合、秋以降の年金の手取り額が予想以上に減少することがあるため注意が必要です。

たとえば、前年の課税所得が増加した場合などがこれに当たります。

- 不動産の売却や退職金の受け取りで、一時的に大きな所得があった

- 年金以外にパート収入や不動産収入などがあった

- 配偶者控除などの各種控除の適用がなくなり、課税対象額が増えた

前年の所得が増加した場合、その影響で年度後半の「本徴収額」が前半の「仮徴収額」より大きくなることがあります。

上記のようなケースでは、秋以降の天引き額が増え、年金の手取りが大きく減少する可能性があるため、事前に自身の状況を確認しておくと安心です。

2. 公的年金の仕組みをおさらい!

続いて、公的年金の仕組みを整理してみましょう。

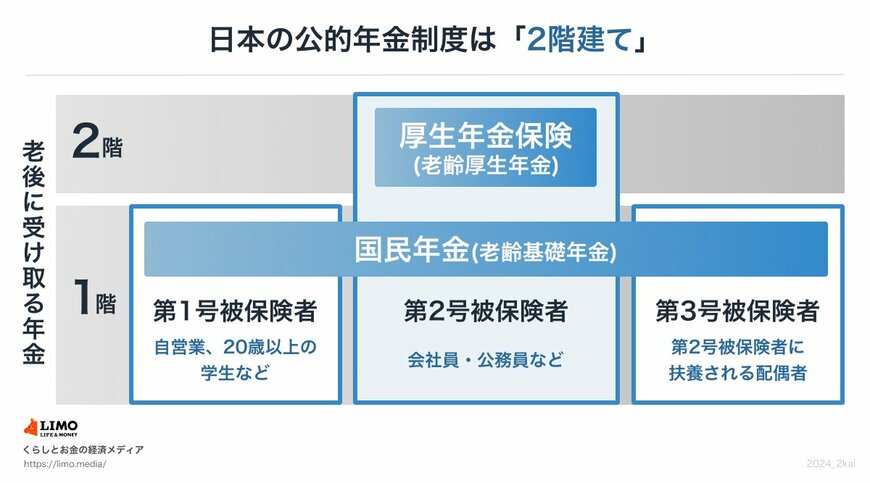

日本の年金制度は「2階建て」と表現され、1階部分の「国民年金」と、2階部分の「厚生年金」で構成されています。

国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が対象で、年金保険料(※1)は一律です。

これに対し、厚生年金は会社員や公務員などが国民年金に上乗せして加入し、収入に応じた年金保険料(※2)を負担します。

国民年金は、保険料を全期間(480月)納めると、65歳から満額(※3)を受給可能で、反対に未納期間がある場合には、その分が差し引かれる仕組みとなっています。

※1 国民年金保険料:2025年度は月額1万7510円

※2 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される

※3 国民年金の満額:2025年度は月額6万9308円