もうすぐ10月。9月も多くの飲食料品が値上がりしましたが、来月はさらに多くの品目で値上げが予定されています。

2025年度は年金額や最低賃金など、収入面の引き上げはありましたが、物価高の勢いはこれをはるかに上回っており、家計のひっ迫は依然として改善されていません。

政府による早期の物価高対策が求められています。

こうした状況下、公的年金を支えとするシニア世帯はどのように暮らしているのでしょうか。

この記事では、シニア世帯の暮らしぶりを、「70歳代の平均貯蓄額」、「年金受給額」、「ひと月の生活費」に関するデータをご紹介します。老後対策の参考に、ご確認ください。

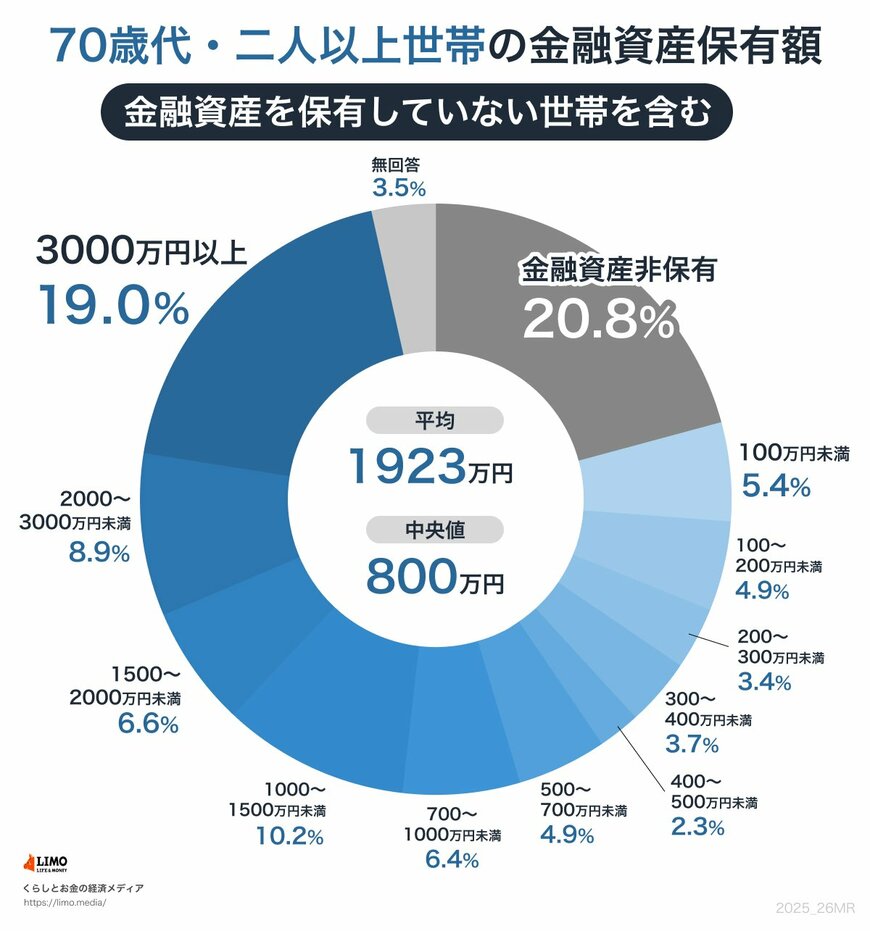

1. 【シニアの貯蓄実態】70歳代の平均貯蓄(平均と中央値)はいくら?

老後の暮らしにおける安心感は、保有している貯蓄額によって大きく左右されます。

ここでは、70歳代の二人以上世帯における貯蓄の実態を見ていきましょう。

参考とするのは、J-FLEC(金融経済教育推進機構)が実施した「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」に掲載されている「70歳代・二人以上世帯の金融資産保有額(非保有世帯を含む)」です。

※金融資産保有額には、預貯金以外に株式や投資信託、生命保険なども含まれます。また、日常的な出し入れ・引落しに備えている普通預金残高は含まれません。

「70歳代・二人以上世帯」の平均貯蓄額は1923万円となっています。

ただし、この平均値は資産規模の大きい世帯に影響されて高めに出ている可能性があります。

実態に近い水準を示す中央値に注目すると800万円であり、実際には多くの世帯がこの程度の貯蓄額に集中していると考えられます。

以下は、70歳代における世帯ごとの貯蓄額分布です。

- 金融資産非保有:20.8%

- 100万円未満:5.4%

- 100~200万円未満:4.9%

- 200~300万円未満:3.4%

- 300~400万円未満:3.7%

- 400~500万円未満:2.3%

- 500~700万円未満:4.9%

- 700~1000万円未満:6.4%

- 1000~1500万円未満:10.2%

- 1500~2000万円未満:6.6%

- 2000~3000万円未満:8.9%

- 3000万円以上:19.0%

- 無回答:3.5%

貯蓄額を階層別に見ると、最も多いのは金融資産をまったく持たない、いわゆる「貯蓄ゼロ」の世帯で、全体の約2割(20.8%)を占めています。

一方で、「3000万円以上の資産を保有する世帯」も約2割(19.0%)存在しています。

このように貯蓄額は、現役時代の働き方や生活スタイル、退職金の有無、相続の有無などによって大きく差が生じます。

また、十分な資産を蓄えていたとしても、取り崩すペースが速ければ早期に減少してしまいます。

老後資金を長持ちさせるためには、「収入」と「支出」のバランスを意識することが重要です。

では、シニア世帯の主要な収入源である「年金収入」は実際どの程度なのか、次章で見ていきましょう。