秋の深まりとともに、将来の生活について思いを巡らせる方も多い2025年10月です。 特に、平均寿命が延び「人生100年時代」といわれる現代において、老後の備えは多くの方にとって切実なテーマとなっています。

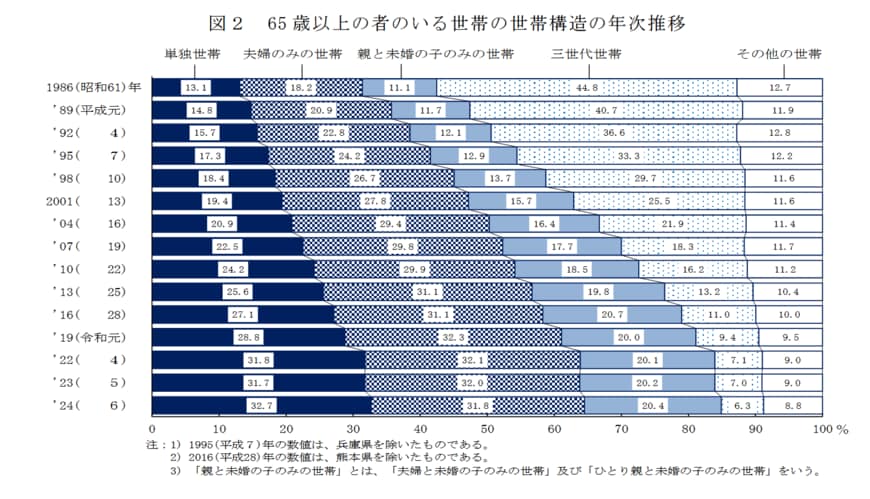

少子高齢化が進む日本では、高齢者の世帯構造も変化しており、単身世帯の割合が増加傾向にあります。 2024年の調査では、65歳以上がいる世帯で「単身世帯」が最も多い世帯構造となりました。 一人で老後を迎える場合、公的年金や貯蓄で生活を賄えるのか、具体的な金額が気になるところです。

本稿では、メインボディで解説されている通り、高齢者の単身世帯の現状と、特に70歳代のおひとりさまの平均貯蓄額や貯蓄分布、さらに公的年金の受給実態について深掘りしていきます。 また、還暦を迎える人々が抱える老後の不安や、それに対する具体的な備えについても詳しく見ていき、読者の皆様が自身の老後資金計画を見直していきましょう。

1. 「高齢者の単身世帯」はどのくらいの割合なのか?

まずは厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」より、65歳以上がいる世帯の世帯構造をみてみましょう。

1.1 65歳以上がいる世帯の世帯構造

- 単身世帯:32.7%

- 夫婦のみ世帯:31.8%

- 親と未婚の子のみの世帯:20.4%

- 三世代世帯:6.3%

- その他の世帯:8.8%

2024年より、最も多いのが「単身世帯」となりました。次に夫婦のみ世帯、そして親と未婚の子のみの世帯の順となっています。