4. 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限が”引き上げ”に

2025年6月13日、国会で年金制度改正法が成立しました。今回の改正の見直しポイントには、働き盛りの現役世代の暮らしと関わり深い項目がいくつかあります。

今回はこのうち「保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ」について紹介します。

4.1 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金保険料や健康保険の保険料、年金額を計算する際には、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準額が用いられています。

2025年7月現在、標準報酬月額の上限は月65万円。月の収入が65万円を超えた場合でも、保険料や将来の年金額の計算に使われるのは上限の65万円までとなっています。いくら稼いでも保険料や年金額が「頭打ち」となるのです。

厚生労働省によると、現在会社員男性の約10%がこの上限に該当。賃金が上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、老後に受け取る年金額も低くなります。

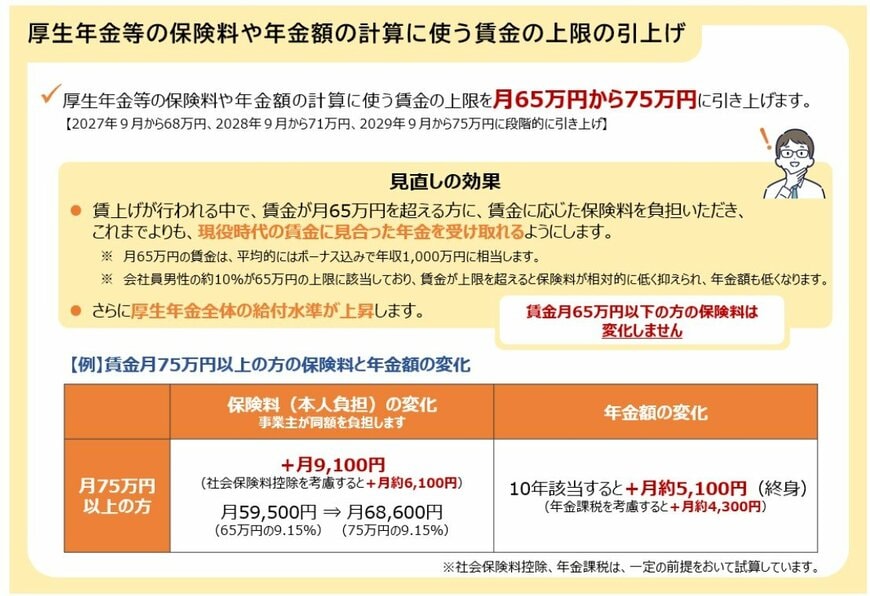

今回の改正では、この標準報酬月額の上限を段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げることが盛り込まれました。

標準報酬月額の上限《引き上げイメージ》

- 2027年9月~:月68万円

- 2028年9月~:月71万円

- 2029年9月~:月75万円

これにより、高収入層の保険料負担は増えますが、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受給することが可能となります。

5. 対象になる制度がないか、ぜひチェックして

「雇用保険」の再就職手当も、「公的年金の上乗せ」にあたる年金生活者支援給付金や加給年金も、申請しなければ受け取れません。つまり、知らなければもらえないお金があるということです。

特にシニア世代や年金生活者にとって、こうした制度は家計を助ける心強い仕組み。物価高や医療費の負担が増える今、利用できる制度を知っておくことが安心につながります。

手続きは少し面倒に感じるかもしれませんが、条件を確認すれば意外と簡単に進められることもあります。この機会に、自分や家族が対象になる制度がないか、ぜひチェックしてみてください。

参考資料

- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得

- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命

- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」

- 厚生労働省「再就職手当のご案内」

- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」

- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 日本年金機構「か行 加給年金額」

- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

渡邉 珠紀