9月に入り、今年も秋の気配が感じられる季節となりました。秋といえば「食欲の秋」や「芸術の秋」など、さまざまな楽しみ方があるでしょう。

しかし、この季節は同時に、来年に向けて家計を見直す絶好のタイミングでもあります。特に、将来受け取る年金について、漠然とした不安を抱いている方も少なくないのではないでしょうか。

公的年金制度は、複雑で難解なイメージがあるかもしれません。しかし、その仕組みを正しく理解することは、老後の生活設計を考える上で非常に重要です。

本記事では、公的年金制度の基本的な構造から、具体的な受給額の実態まで、わかりやすく解説します。ご自身の未来のために、今こそ年金制度について学んでみましょう。

1. 公的年金制度を解説

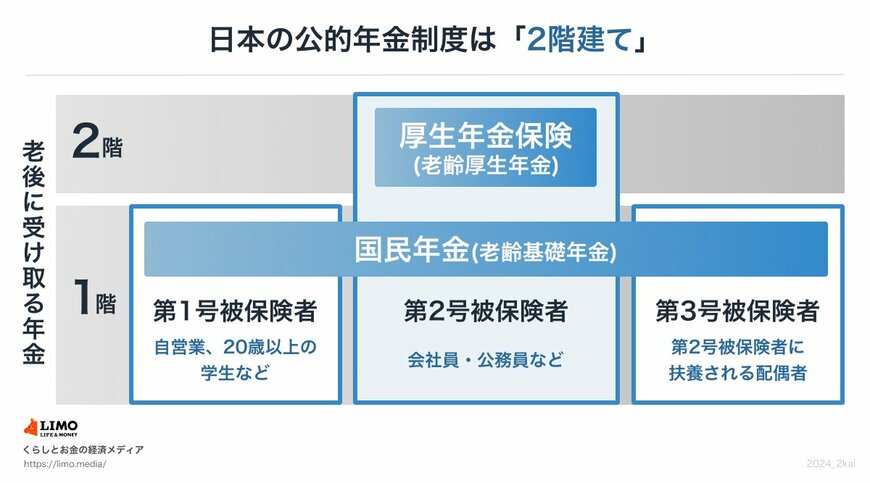

年金制度はなんとなく複雑な印象があるかもしれませんが、以下のしくみ図をイメージするとわかりやすくなります。

このうち、1階部分に位置するのが国民年金。基礎年金と呼ばれることもあります。

加入対象は日本に住む20歳以上から60歳未満の全ての人で、年金保険料は全員一律(※1)です。

加入して受給資格を満たせば、将来は基礎年金が受け取れます。このうち老後の年金は老齢年金となり、保険料を40年間欠かさず納めれば満額(※2)の老齢基礎年金が受け取れます。

※1 国民年金保険料の月額:2025年度 1万7510円

※2 国民年金(老齢基礎年金)の月額:2025年度 6万9308円

そして、2階部分に位置するのが厚生年金です。

加入対象は会社員や公務員、パート・アルバイトで特定適用事業所(※3)に働き一定要件を満たした人など、第2号被保険者となります。

年金保険料は収入に応じて決まり(※4)、給与からの天引きで納付します。

老後の年金として老齢厚生年金が受け取れますが、受給額は加入期間や納めた保険料により個人差があります。

※3 1年のうち6カ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業など

※4 保険料額は標準報酬月額(上限65万円)、標準賞与額(上限150万円)に保険料率をかけて計算される