4. 「貯蓄4000万円超」の世帯年収は平均いくら?

続いて、貯蓄4000万円超の二人以上世帯における「貯蓄と年収の関係」について解説します。

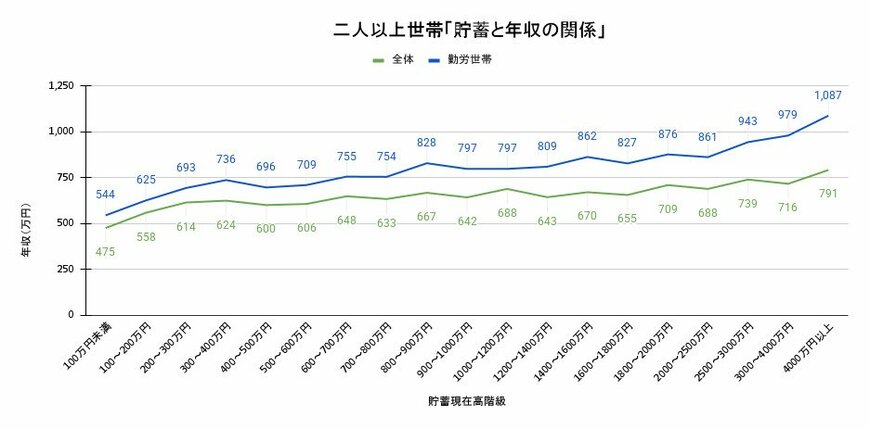

4.1 二人以上世帯「全体」貯蓄現在高階級別の世帯年収はいくら?

- 貯蓄100万円未満: 475万円

- 貯蓄100~200万円: 558万円

- 貯蓄200~300万円: 614万円

- 貯蓄300~400万円: 624万円

- 貯蓄400~500万円: 600万円

- 貯蓄500~600万円: 606万円

- 貯蓄600~700万円: 648万円

- 貯蓄700~800万円: 633万円

- 貯蓄800~900万円: 667万円

- 貯蓄900~1000万円: 642万円

- 貯蓄1000~1200万円: 688万円

- 貯蓄1200~1400万円: 643万円

- 貯蓄1400~1600万円: 670万円

- 貯蓄1600~1800万円: 655万円

- 貯蓄1800~2000万円: 709万円

- 貯蓄2000~2500万円: 688万円

- 貯蓄2500~3000万円: 739万円

- 貯蓄3000~4000万円: 716万円

- 貯蓄4000万円以上: 791万円

4.2 二人以上世帯のうち「勤労者世帯」貯蓄現在高階級別の世帯年収はいくら?

- 貯蓄100万円未満: 544万円

- 貯蓄100~200万円: 625万円

- 貯蓄200~300万円: 693万円

- 貯蓄300~400万円: 736万円

- 貯蓄400~500万円: 696万円

- 貯蓄500~600万円: 709万円

- 貯蓄600~700万円: 755万円

- 貯蓄700~800万円: 754万円

- 貯蓄800~900万円: 828万円

- 貯蓄900~1000万円: 797万円

- 貯蓄1000~1200万円: 797万円

- 貯蓄1200~1400万円: 809万円

- 貯蓄1400~1600万円: 862万円

- 貯蓄1600~1800万円: 827万円

- 貯蓄1800~2000万円: 876万円

- 貯蓄2000~2500万円: 861万円

- 貯蓄2500~3000万円: 943万円

- 貯蓄3000~4000万円: 979万円

- 貯蓄4000万円以上: 1087万円

貯蓄4000万円以上の世帯における平均年収は、二人以上世帯全体で791万円、勤労者世帯では1087万円です。

他の貯蓄階層と比べると高い水準ではあるものの、貯蓄額の大きさを完全に説明できるほどの差ではありません。

前述したように、「65歳以上の世帯」では20.0%が貯蓄4000万円以上の世帯に該当します。

この背景には、年収だけでは反映されない退職金や遺産相続といった資金の動きがあると考えられます。

5. ご自身のご家庭に「必要な生活費と貯蓄額」を確認しておきましょう

ここまで《全体・働く世帯・シニア世帯》の貯蓄額における「平均と中央値」や、20歳代〜70歳代が考える「老後のひと月当たり」最低予想生活費について解説しました。

また、二人以上世帯で4000万円以上の貯蓄がある世帯について詳しく見ていきました。

「貯蓄が4000万円以上もあるなんて、相当な高収入の世帯なのでは?」と思う方もいるかもしれません。

しかし、総務省統計局の資料によれば、貯蓄が4000万円以上ある世帯の平均年収は791万円です。

では、年収791万円世帯の方たちが、どうやって貯蓄4000万円を超えたかというと「退職金を受け取って一時的に貯蓄が増えている」という方もいれば「親からの相続などで貯蓄額が増えた」という方もいらっしゃるでしょう。

しかし、中には現役時代からコツコツ貯金したり、新NISAやiDeCoなど税制優遇制度を活用した積立投資や株式投資をしたり、または個人年金保険や貯蓄型保険などを活用して地道に長い時間をかけて資産形成したという方もいるでしょう。

退職金や親からの相続などのケースを除けば、まとまった貯蓄というのは短期間で準備できるものではありません。

貯蓄4000万円超えを目指したいのであれば、現役時代のうちから少しずつでも準備を進めていくことが大切です。

まずは家計やライフスタイルに合わせて、「必要な生活費と貯蓄額」を確認しておきましょう。

参考資料

- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果-(二人以上の世帯)貯蓄の状況」

- 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年5月分結果速報」

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」

6.1 【ご参考】貯蓄とは

総務省の「家計調査報告」[貯蓄・負債編]によると、貯蓄とは、ゆうちょ銀行、郵便貯金・簡易生命保険管理機構(旧郵政公社)、銀行及びその他の金融機関(普通銀行等)への預貯金、生命保険及び積立型損害保険の掛金(加入してからの掛金の払込総額)並びに株式、債券、投資信託、金銭信託などの有価証券(株式及び投資信託については調査時点の時価、債券及び貸付信託・金銭信託については額面)といった金融機関への貯蓄と、社内預金、勤め先の共済組合などの金融機関外への貯蓄の合計をいいます。

6.2 【ご参考】年間収入とは

総務省統計局の「家計調査」における「年間収入」とは、世帯全体の過去1年間の収入(税込み収入)です。以下1~6の収入の合計金額となっています。

1. 勤め先収入(定期収入、賞与等)

2. 営業年間利益(原材料費、人件費、営業上の諸経費等を除く。)

3. 内職年間収入(材料費等を除く。)

4. 公的年金・恩給、農林漁業収入(農機具等の材料費、営業上の諸経費等を除く。)

5. その他の年間収入(預貯金利子、仕送り金、家賃収入等)

6. 現物消費の見積り額

鶴田 綾