2025年10月を迎え、後期高齢者医療制度において大きな変更点が発生しました。それは、2022年10月1日から3年間適用されていた「2割負担者への配慮措置」が9月30日をもって終了したことです。

これにより、一定所得以上の後期高齢者の方々の窓口での医療費の自己負担額が増加しています。 秋が深まり、季節の変わり目で体調を崩しやすいこの時期だからこそ、75歳以上の方とそのご家族にとって、この制度への理解を深めることが極めて重要となります。

後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する公的医療保険制度であり、その医療費の自己負担割合は所得に応じて「1割」「2割」「3割」に区分されています。 特に、2022年10月に導入された2割負担の対象となるのは、現役並み所得者を除き約370万人と推計されており、制度全体の約2割を占める方々です。

本記事では、その後期高齢者医療制度の基本的な仕組みから、自己負担割合が2割になる具体的な要件、そして配慮措置終了後の注意点、さらには利用できる12の給付について、詳細かつわかりやすく解説します。

1. そもそも「後期高齢者医療制度」とは?

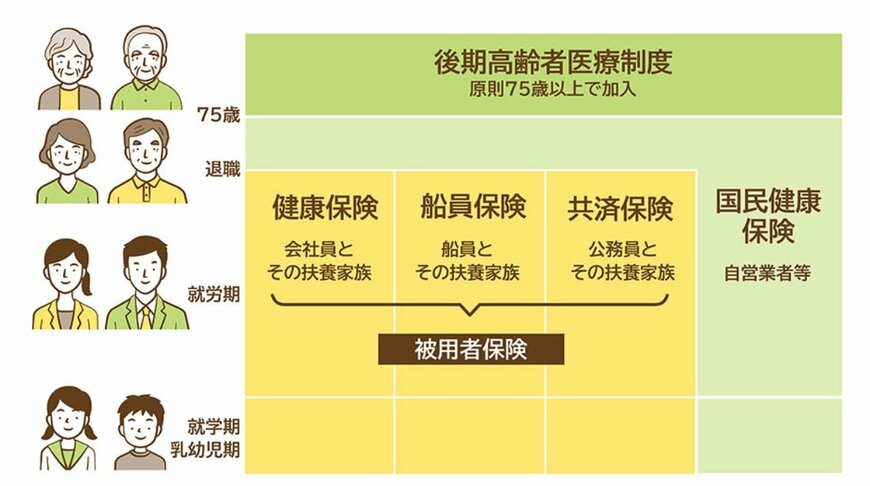

公的医療保険の一つである後期高齢者医療制度には、原則として75歳以上の方(もしくは65歳以上74歳以下で所定の障害認定を受けた方)が加入します。

それまで加入していた国民健康保険や健康保険、共済組合などの医療保険から、自動的に後期高齢者医療制度へ移行することになるため、お住まいの自治体から保険証や案内が送られてきます。

保険料は、加入者全員が一律で負担する「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」にて決まり、それぞれ居住する都道府県ごとに定められています。