5. 【物価高騰】10月の「飲食料品値上げ」は3000品目超え

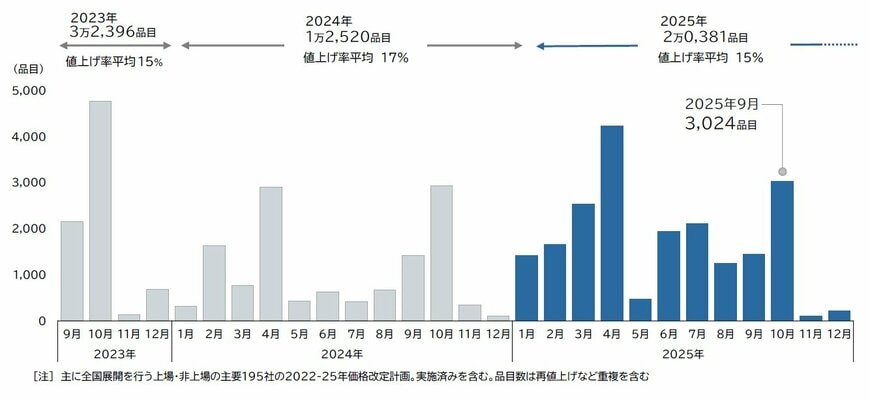

帝国データバンクが9月30日に発表した「食品主要195社」価格改定動向調査によると、2025年10月の飲食料品値上げは3024品目となり、前年10月(2924品目)から100品目・3.4%増となりました。

食品分野別にみると、焼酎やリキュール、日本酒などアルコール飲料を中心とした「酒類・飲料」が最も多く、2262品目となりました。2025年通年においても、「酒類・飲料」(4871品目)は、清涼飲料水のほか、ビール、清酒、焼酎、ワインといった洋酒など広範囲で値上げとなり、前年比で8割を超える大幅増となりました。

次いで「加工食品」(340品目)となり、包装米飯や餅製品が中心となりました。「調味料」(246品目)では、焼肉のたれやみそ製品などの値上げが目立ちました。

いずれも食卓に欠かせない食品類の値上げが続いており、家計への打撃は避けられない状況といえるでしょう。

食品の値上げは、これで10カ月連続で前年同月を上回る結果となり、値上げが常態化しつつある実情が明らかになっています。単月でみると、10月の値上げは5カ月連続で1000品目を超えており、連続増加期間は統計開始の2022年以降で最長を更新し続けています。また、4月(4225品目)以来6カ月ぶりに3000品目を上回りました。

一方で、11月に値上げが予定されている食品は9月末時点で100品目に満たず、11カ月ぶりに前年の同月を下回る見込みです。これにより、続いてきた飲食料品の値上げラッシュは年末にかけていったん落ち着きそうです。年間の値上げ品目数も、値上げが本格化した2022年の2万5768品目という水準には及ばず、2万1000品目前後で着地すると予測されます。

物価の上昇が続くなか、消費者は先々の価格高騰も見越したうえで家計を管理したり、より安価な商品を選択したりと、生活を防衛するためのさらなる努力が不可欠になっています。

6. 自分のライフスタイルや支出を踏まえた資金計画を立てよう

70歳代の貯蓄額は、平均で約1923万円と高く見えますが、中央値は800万円にとどまり、実態は大きな格差があることが分かります。

約2割の世帯は金融資産を全く保有していない一方で、3000万円以上の資産を持つ世帯も19%。この二極化は、現役時代の収入や退職金の有無、住宅ローンの残債などによっても左右されます。

老後の生活を安心して送るためには、平均値だけでなく、自分のライフスタイルや支出を踏まえた資金計画が重要です。必要に応じて、年金や資産運用、就労など複数の選択肢を組み合わせ、長寿時代に備えることが求められます。

参考資料

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」

- 厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」

- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

- 総務省統計局「家計調査 家計収支編(2024年)第3-2表」

- 帝国データバンク「食品主要195社」価格改定動向調査 ― 2025年10月

筒井 亮鳳