5. 【標準報酬月額】上限は段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げに

2025年6月13日、国会で年金制度改正法が成立しました。今回の改正の見直しポイントには、働き盛りの現役世代の暮らしと関わり深い項目がいくつかあります。

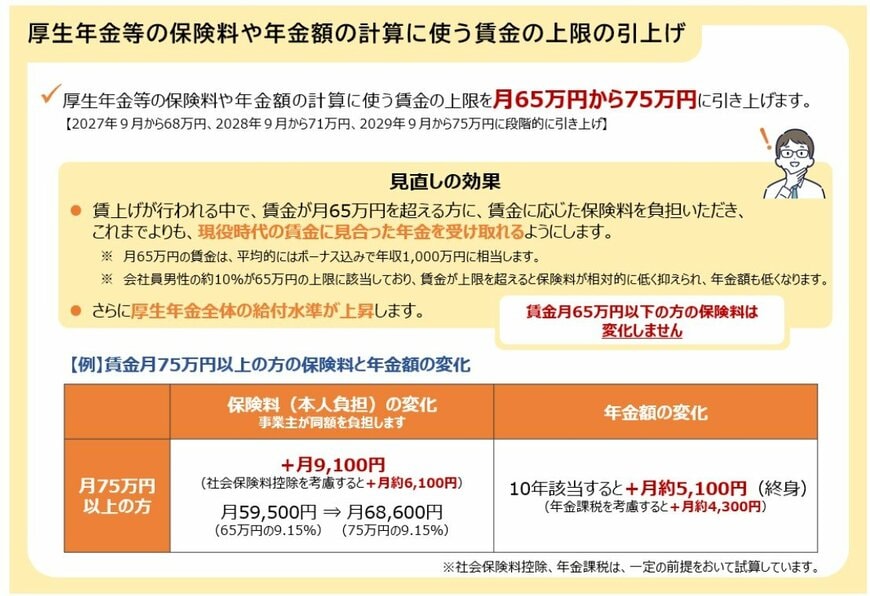

今回はこのうち「保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ」について紹介します。

5.1 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引き上げ

厚生年金保険料や健康保険の保険料、年金額を計算する際には、月々の報酬と賞与を一定の幅で区切った「標準報酬月額」という基準額が用いられています。

2025年7月現在、標準報酬月額の上限は月65万円。月の収入が65万円を超えた場合でも、保険料や将来の年金額の計算に使われるのは上限の65万円までとなっています。いくら稼いでも保険料や年金額が「頭打ち」となるのです。

厚生労働省によると、現在会社員男性の約10%がこの上限に該当。賃金が上限を超えると保険料負担は相対的に軽くなりますが、老後に受け取る年金額も低くなります。

今回の改正では、この標準報酬月額の上限を段階的に「月65万円→75万円」へ引き上げることが盛り込まれました。

標準報酬月額の上限《引き上げイメージ》

- 2027年9月~:月68万円

- 2028年9月~:月71万円

- 2029年9月~:月75万円

これにより、高収入層の保険料負担は増えますが、これまでよりも現役時代の賃金に見合った年金を受給することが可能となります。

6. 年金は増えている?それでも安心とは言い切れない理由

ここまで、年金制度の仕組みや厚生年金を「月額15万円以上」受給している人の割合について見てきました。

「少子高齢化が進むと、年金は減っていくのでは?」と心配される方も多いですが、実は年金額そのものは少しずつ増えている傾向にあります。

とはいえ、最近の物価上昇のペースに比べると、年金の増加率は追いついていないのが現状です。

つまり、金額が増えていても、実質的には“目減り”しているということになります。

こうした状況を踏まえると、これからの時代は、年金だけに頼るのではなく、自分でも資産を育てていく意識が必要になってきます。

資産運用といっても、方法はさまざま。まずは、自分に合ったやり方を知ることから始めてみるのがおすすめです。

「何から始めればいいかわからない」という方も、少しずつ情報を集めていけば、きっと自分に合った選択肢が見つかるはずです。

参考資料

- 厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」1 主な年齢の平均余命

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

筒井 亮鳳