2. 【年金額は+1.9%増額】2025年度の年金額はいくら?

2025年1月24日、厚生労働省は2025年度(令和7年度)の年金額を公表し、年金額は前年度より1.9%引き上げとなりました。

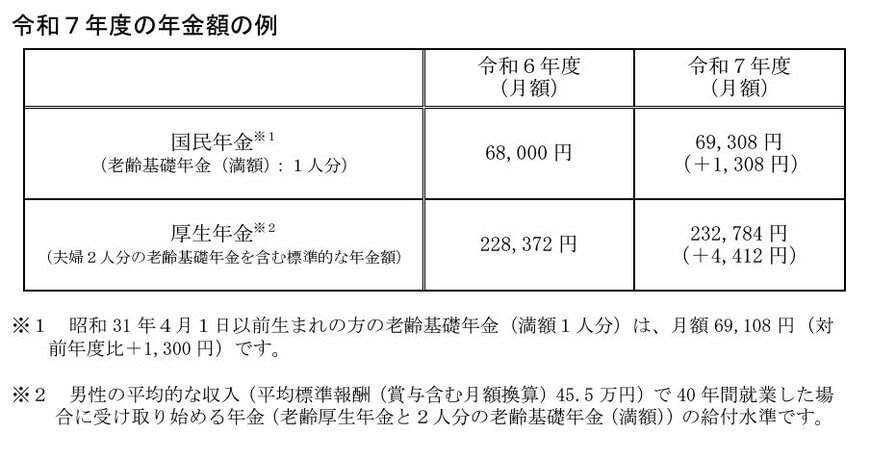

2.1 2025年度の国民年金と厚生年金の年金額例

- 国民年金(老齢基礎年金(満額):1人分):6万9308円(+1308円)

- 厚生年金(夫婦2人分):23万2784円(+4412円)

※昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金の満額は月額6万9108円(対前年度比+1300円)

※厚生年金は「男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)」で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

年金額が増えることは一見すると良いことのように思えます。

しかし、物価上昇率が年金額の増加率を上回る場合、受け取る年金の金額は増えても、実際に購入できる商品の量やサービスの質は低下してしまいます。このような状態を、しばしば「実質的な目減り」と表現します。

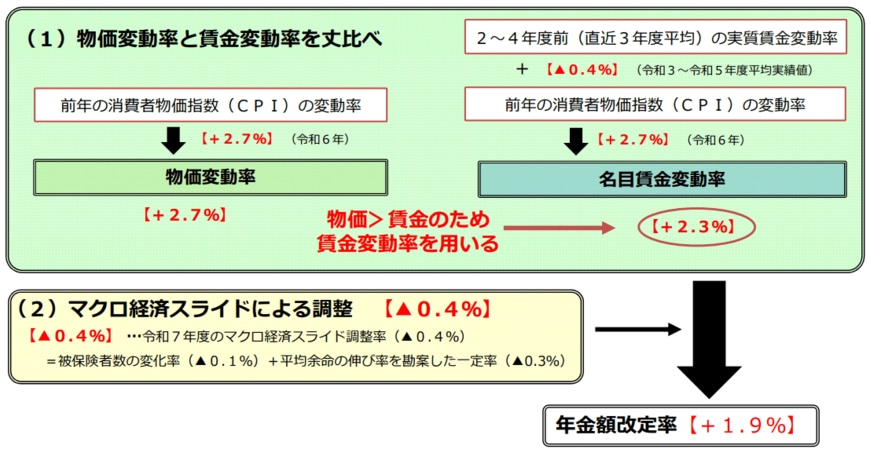

令和7年の年金の改定率は「物価上昇率と賃金変動率の低い方」を基準としたうえで、マクロ経済スライドによる調整を加えて計算されています。

物価上昇率は前年の上昇率である「+2.7%」、賃金変動率は過去3年平均の「+2.3%」を使用します。物価上昇率>陳賓変動率のときには、現役世代の過剰な負担を防ぐ目的から賃金変動率を採用します。

この時点で、基本的に年金の引上げ率が物価上昇率を上回ることはなく「実質的な目減り」は避けられません。

さらに、ここからマクロ経済スライドによる調整として、引上げ率を「▲0.4%」縮小します。これは少子高齢化に伴い被保険者数の減少と平均余命の伸びが進む中で、年金制度を持続可能なものにする目的で実施されるものです。

最終的な改定率は、+2.3%から▲0.4%を引いて「+1.9%」となります。これに対して物価上昇率は+2.7%なので、年金の引上げ幅よりも物価上昇のインパクトの方が重く、老後世代の家計のゆとりは小さくなったといえるでしょう。

今回の「年金額改定」では、上記の年金額例と併せて、夫婦の働き方ごとにいくつかの年金額パターンも提示されました。