4. 年金振込通知書のチェックポイント8つ

公的年金の支給額は、毎年、物価の変動や現役世代の賃金水準を踏まえて見直される仕組みとなっています。

2025年度は4月分から年金額が改定され、前年度と比べて1.9%の引き上げが実施されました。

年金を金融機関で受け取っている場合には、改定後の支給にあわせて「年金振込通知書」が郵送されます。

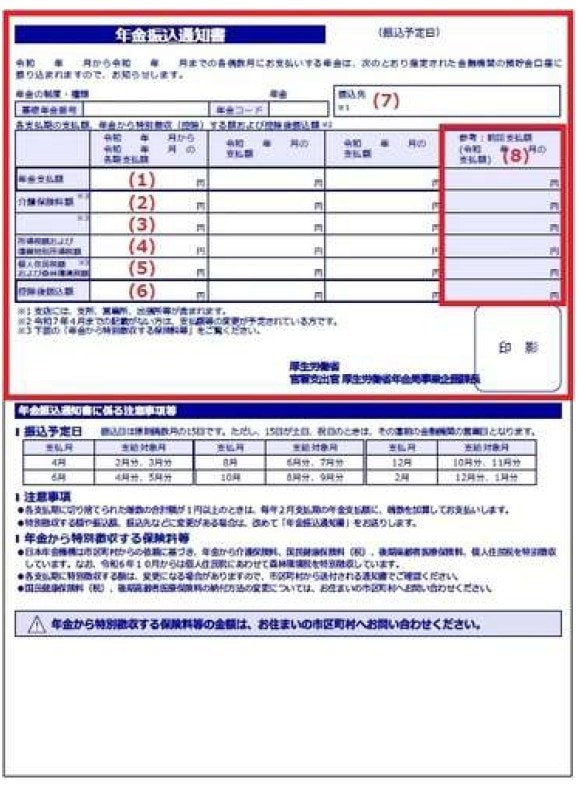

この通知書には、以下のような情報が記載されています。

(1)年金支払額

1回に支払われる年金額(控除前)

(2)介護保険料額

年金から天引きされる介護保険料額

(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)

※特別徴収される場合に記載される

年金から天引きされる「後期高齢者医療保険料」または「国民健康保険料(税)」

(4)所得税額および復興特別所得税額

年金支払額から社会保険料(※1)と各種控除額(※2)を差し引いた後の額に5.105%の税率をかけた額

※1 社会保険料:社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額

※2 各種控除額:扶養控除や障害者控除など

(5)個人住民税額および森林環境税額

年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額

(6)控除後振込額

年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額

(7)振込先

年金が振り込まれる金融機関の支店名(※営業所、出張所などを含む)

(8)前回支払額

令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額

各支給月における天引き額(特別徴収額)は、状況に応じて変更されることがあるため、注意が必要です。

また、年金振込通知書は原則として年に1回のみ送付され、振込額や受取口座に変更がない限り、それ以降の支給月には通知書が届かない仕組みとなっています。

5. まとめにかえて

今回は年額240万円以上の年金を受け取っている人は何割いるか?について詳しく見てきました。

厚生労働省年金局の資料によると、年額240万円以上の年金を受け取っている人は年金受給者全体の16.3%となっています。

現役世代の感覚で言えば、年収240万円と聞くとどちらかと言えば収入が高い方ではないと感じるのではないでしょうか。

しかし、この資料によれば年金受給者の8割以上の方は年間240万円以下の年金収入で生活しているとなっています。

これまで年収240万円以下の生活水準で過ごしてきたという方であれば、年金収入が240万円以下であっても問題ないかもしれません。

しかし、多くの方は年金収入が240万円以下で生活するとなると、これまでの生活水準から大幅に生活水準を落とす必要があるでしょう。

年金生活に入ったからとすんなり生活水準を下げることができれば良いですが、人はこれまで慣れ親しんできた環境から一気に環境を変えることは意外と難しいものです。

そのため、まずは「老後に生活水準を落とすとしても、最低限このレベルの生活水準は確保したい」というレベルを自分で決めましょう。

そのうえで、老後資金がいくら必要か計算し貯金や投資を活用しながら老後資金の準備をすると、最低限自分が確保したいレベルの老後生活をおくることができるでしょう。