5. 今後も「国民の負担」は増え続ける見通し

本記事では、75歳以上が原則加入する後期高齢者医療保険料について取り上げました。

高齢者世帯にとって、限られた収入のなかで負担が増していくのは、望ましい状況とは言えません。

しかし、深刻な少子化の進行を踏まえると、保険料をはじめとする国民負担の増加は今後も避けられないとうかがえます。

5.1 「社会保障給付費」は年々増加傾向に

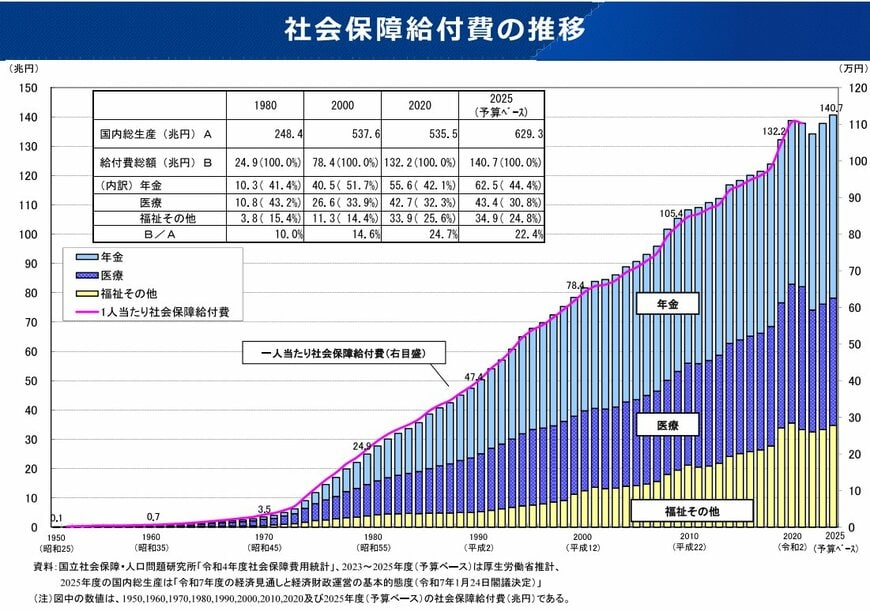

日本の社会保障給付費の推移を示すグラフを見ると、年々増加していることがわかります。

内訳では、年金が全体の44.4%を占め、次いで医療が30.8%、福祉その他が24.8%となっています(2025年予算ベース)。

※福祉その他には、社会福祉サービスや介護対策、生活保護の医療扶助以外の各種扶助、児童手当などの手当、医療保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、雇用保険の失業給付などが含まれます。

少子高齢化の進行により、特に年金や医療関連の給付費は今後も増加が見込まれ、それに伴い国民が負担する割合もさらに大きくなっていくと考えられます。

5.2 国民負担率は「約30年間で6.7%増」に

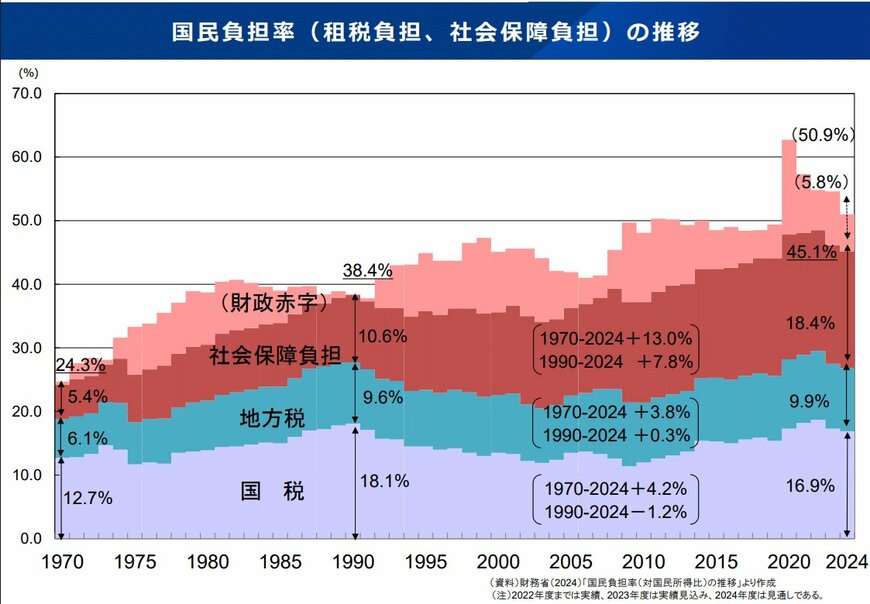

グラフに示されているように、国民負担率は1990年の38.4%から2024年には45.1%へと上昇しています。

すでに国民の負担は軽いとは言えない状況にありますが、今後もさらに増加していくことが予想されます。

6. 内容のまとめ

日本の「後期高齢者医療制度」は、75歳以上のすべての人(および一定の障害がある65歳以上の人)が対象となる公的医療保険制度で、国民皆保険を支える重要な仕組みです。医療費の自己負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割となる場合もあります。

保険料は、都道府県ごとに異なるため、地域によって負担額に差がある点にも注意が必要です。

2025年度の全国平均保険料は月額7192円で、前回改定から約7.7%の上昇となりました。背景には、少子高齢化に伴う医療費や社会保障給付費の増加があり、現役世代の負担も制度開始時の約1.7倍に膨らんでいます。

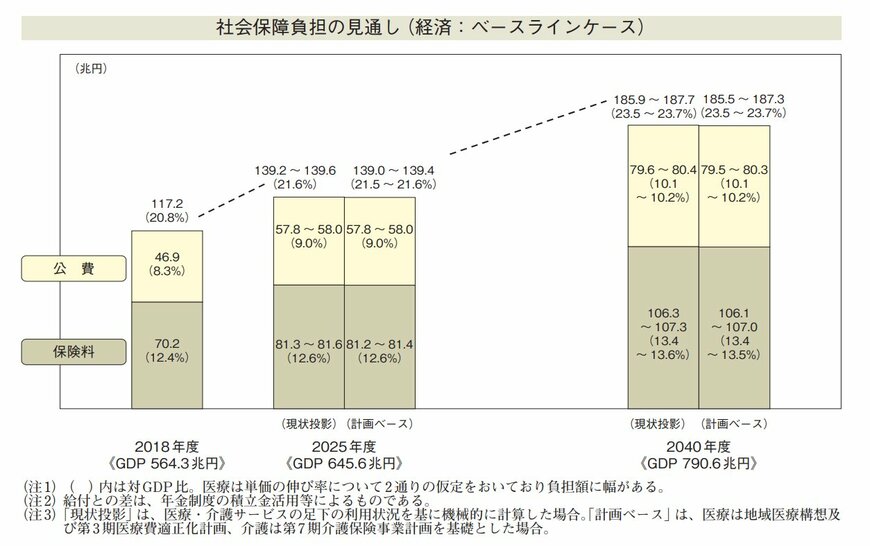

今後も国民負担率の上昇が見込まれる中、年金や医療費などの支出増加は避けられません。こうした状況を踏まえると、現役世代・シニア世代ともに、将来の負担増を見据えたマネープランの準備がますます重要になっています。

参考資料

筒井 亮鳳