先月の参院選では、物価高や社会保障制度の見直しとともに「消費税」も争点のひとつとして取り上げられました。私たちが日々の買い物などで何気なく支払っているこの税金「いったい何に使われているのでしょうか?」

今回は、国税庁や財務省の最新データをもとに、消費税の役割と使い道をわかりやすく解説します。

1. 「消費税こんなに払っているの?!」国の財政を支える最も大きな柱

消費税は、私たちが商品やサービスを買うときに支払う税金のことで、現在は主に10%(一部8%)です。年齢や収入に関わらず誰もが負担するため国の重要な収入源、つまり国が受け取るお金となっています。では、この消費税が国の歳入全体でどれくらいの割合を占めるのか、国税庁が公表する2024年度の当初予算データを見てみましょう。

消費税は、国が1年間で得るすべての収入、つまり歳入の中で、特に重要な役割を担っています。その中でも、社会保障や教育、防衛といった国の基本的な活動に使われるお金の収入部分を一般会計歳入と呼びます。

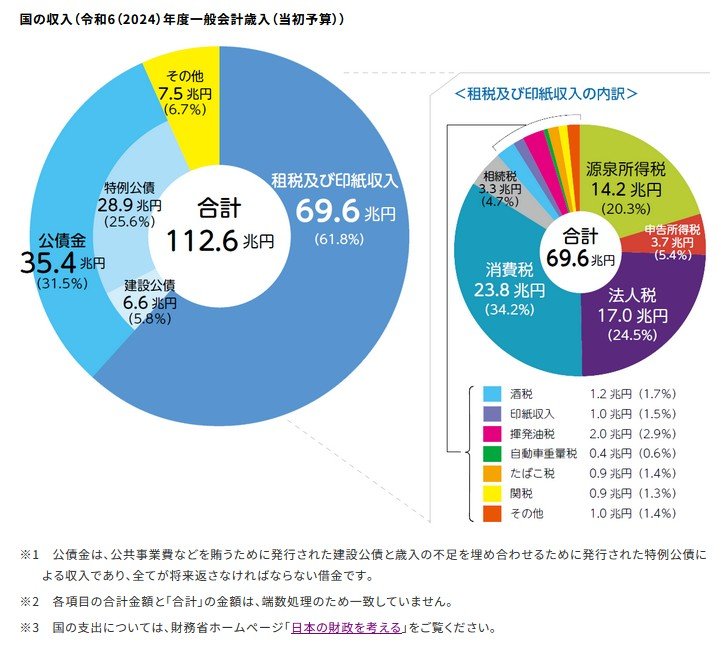

2024年度の一般会計歳入は約112兆6000億円ですが、このうち消費税の収入は約23兆8000億円と見込まれています。これは、歳入全体の約21%を占める金額です。

また、国が税金として集めるお金(税収)全体で見ると、約69兆6000億円のうち消費税が約34.2%を占めており、これは所得税や法人税よりも多い「最大の税収」となっています。

具体的には、所得税は約17兆9000億円、法人税は約17兆円と、いずれも消費税を下回る見込みです。この数字からも、私たちが普段支払っている消費税が、国の財政を支える最も大きな柱であることがわかります。