「老後2000万問題」は老後に最低限必要な金額として話題になりましたが、更に日本は「高齢化社会」「人生100年時代」が進行しており、医療や介護の必要性が増しています。筆者はファイナンシャルプランナーですが、お客様からの中には「老後資金のために、資産運用や貯蓄をはじめたい」と希望される方は少なくありません。

しかし「どのくらい貯蓄すればいいのか分からない」「どのような資産運用の方法が合っているのか」と悩まれている方が多くいます。そこで大切なのは老後から逆算してあげることです。ライフプランを作成し、将来いくら必要なのか目的を明確にしましょう。そこで今回は目的に向かって資産形成するために、現状の家計収支の平均と将来受け取れる年金受給額を確認していきましょう。

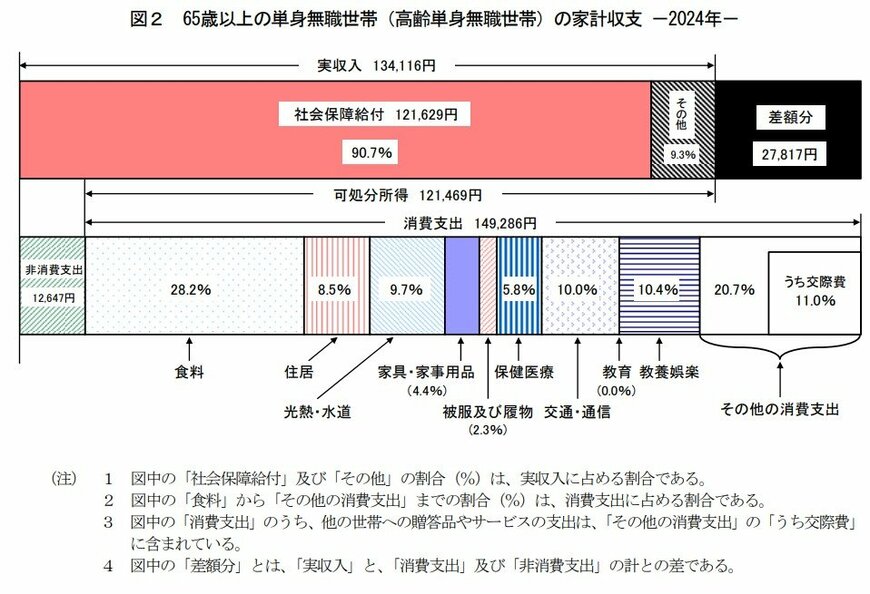

1. 【一覧表】65歳以上単身無職世帯の家計は月2万7817円の赤字

総務省統計局の「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」から、65歳以上の単身無職世帯のひと月の家計収支データを見ていきます。

1.1 65歳以上《単身》無職世帯ひと月の家計収支

毎月の実収入:13万4116円

■うち社会保障給付(主に年金):12万1629円

毎月の支出:16万1933円

■うち消費支出:14万9286円

- 食料:4万2085円

- 住居:1万2693円

- 光熱・水道:1万4490円

- 家具・家事用品:6596円

- 被服及び履物:3385円

- 保健医療:8640円

- 交通・通信:1万4935円

- 教育:15円

- 教養娯楽:1万5492円

- その他の消費支出:3万956円

- うち諸雑費:1万3409円

- うち交際費:1万6460円

- うち仕送り金:1059円

■うち非消費支出:1万2647円

- 直接税:6585円

- 社会保険料:6001円

65歳以上《単身》無職世帯の家計は…

- ひと月の赤字:2万7817円

- エンゲル係数(消費支出に占める食料費の割合):28.2%

- 平均消費性向(可処分所得に対する消費支出の割合):122.9%

この単身世帯の場合、支出の合計は16万1933円。そのうち社会保険料や税などの「非消費支出」が1万2647円、消費支出が14万9286円です。

一方で、ひと月の収入は13万4116円で、その約9割(12万1629円)を主に公的年金が占めます。なおエンゲル係数は28.2%、平均消費性向は122.9%となりました。

この結果、ひと月の家計収支は「2万7817円の赤字」になっています。

1.2 年金生活でも「支払い」は続く?家計調査の盲点

先ほど紹介した家計調査の結果には、留意点がいくつかあります。

まず、支出の内訳に「介護費用」が含まれていません。また、住居費も1万円台と低めとなっています。

健康状態や住居環境などに応じて「わが家の場合はどの程度上乗せが必要か」を考えていく必要があるでしょう。

加えて「非消費支出」とある通り、老後の年金暮らしが始まっても、税や社会保険料の支払い義務は生涯続きます。シニアの多くがこうしたお金を年金からの天引きで納めていることも、ぜひ知っておきましょう。