4. 半分以上の高齢者世帯は「年金だけで生活していない」

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」の最新データによると、「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は 43.4%であることがわかりました。

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%:43.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80%~100%未満:16.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満:15.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満:12.9%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~60%未満:8.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満:4.0%

つまり、年金だけで生活していない高齢者世帯は半数以上となっているのです。

足りない分については、稼働所得や仕送り、貯蓄の取り崩しなどでまかなっていると考えられます。

5. 年金額や生活費から老後資金をシミュレーションする大切さ

ここまで紹介した金額は、あくまでも「平均額」です。例えば年金ひとつとっても、個人差が非常に大きいことに注意が必要です。

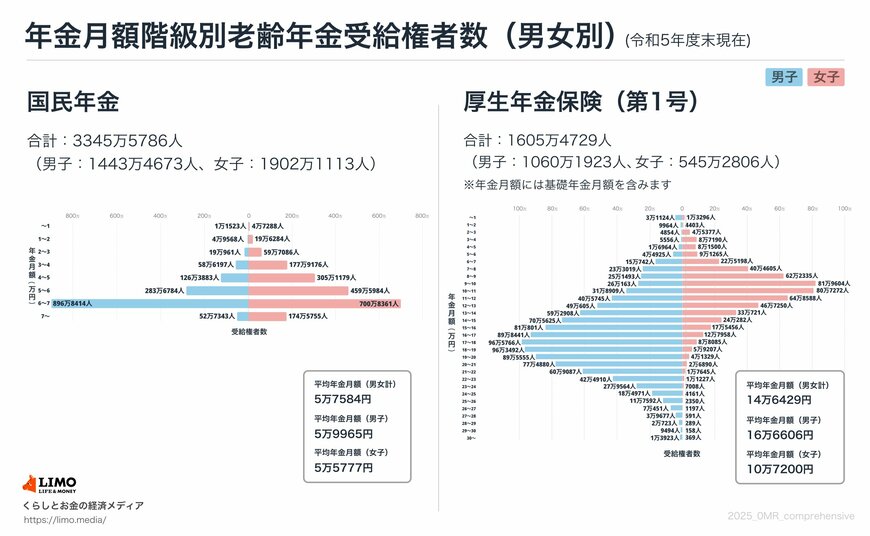

特に厚生年金は幅広い受給額にばらけていますね。

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

つまり、自分自身の年金見込額を把握できないことには、老後資金が必要か・必要でないかは判断できません。

さらに老後の生活費についてもある程度はシミュレーションしておきましょう。賃貸住まいか持ち家か、車の買い替え費用、子ども世帯への援助など、世帯によって異なります。

これらをもとに、老後資金の試算をしておくと安心です。ただし、現在の高齢者世帯の半数以上が年金だけで生活していないことを考えると、金額の差はあっても備えは必要になる可能性が高いでしょう。

6. まとめにかえて

厚生年金や国民年金の受給額、暮らし向きの変化などについて見ていきました。

老後、年金だけで過ごせる可能性は高くありません。とはいえ、今の暮らしも厳しい中で、やみくもに老後資金を貯めていくのは難しいものです。

老後資金の必要性や金額は個人によって大きく異なるため、「備えすぎ」を防ぐためにも、年金額の把握から始めてみてはいかがでしょうか。

今はマイナポータルを経由して年金見込額を知ることもできます。

ねんきんネットやねんきん定期便など、さまざまなツールを活用して、老後について考えていきましょう。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況/ 各種世帯の所得等の状況」

- 日本銀行「生活意識に関するアンケート調査(第102回)」

太田 彩子