厚生労働省が発表した「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によれば、1世帯あたりの平均所得額は536万円でした。

このデータから、年収500万円台が日本での「一般的な世帯の収入水準」と考えられますが、子どもを持つ家庭の場合、平均年収はどの程度なのでしょうか。

本記事では、子育て世帯における平均年収や貯蓄額の実態について紹介していきます。

1. 子育て世帯の「世帯年収」の平均はいくら?

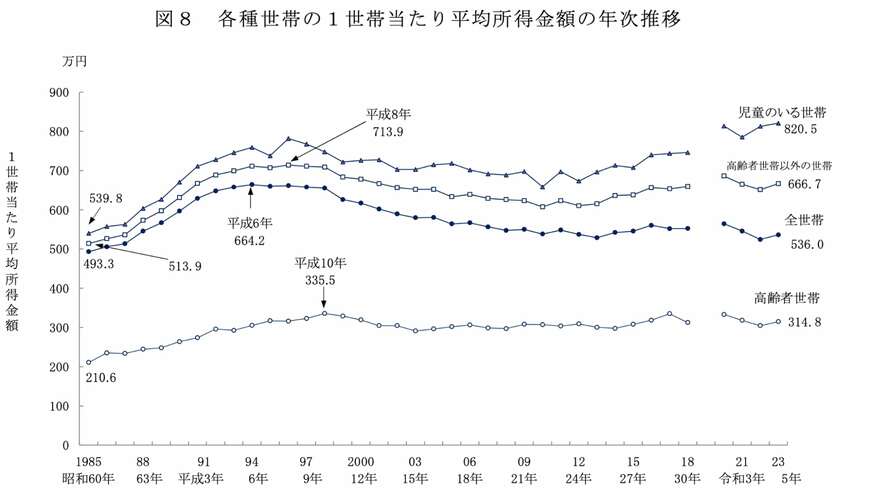

厚生労働省の「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、子どもがいる世帯の平均所得は820万5000円となっています。

子育て世帯における、所得の内訳は下記のとおりです。

- 総所得:820万5000円

- 稼働所得:761万円(うち雇用者所得:721万3000円)

- 公的年金・恩給:23万1000円

- 年金以外の社会保障給付金:18万円(うち児童手当等:14万4000円)

- 仕送り・企業年金・個人年金・その他の所得:5万3000円

稼働所得の中でも「雇用者所得」は721万3000円となっており、子育て世帯の平均年収は700万円台が中心であることがうかがえます。

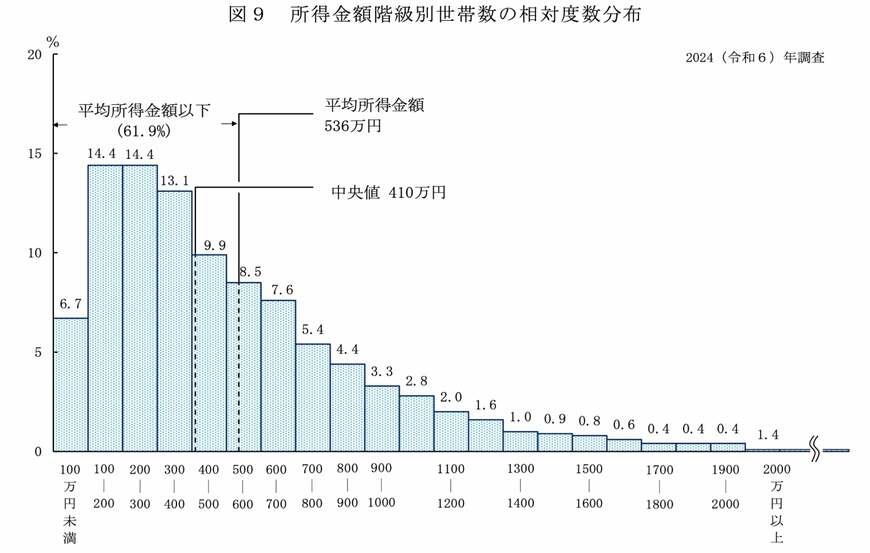

また、厚生労働省の同調査では、全体の世帯年収における700万円台の割合は5.4%となっています。

世帯年収の中央値が410万円、最も多い年収層が100〜300万円未満であることを踏まえると、子育て世帯の平均年収700万円台は高い水準に位置していると言えます。

1.1 なぜ「子育て世帯」には高収入世帯が多いのか

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」によると、子育て世帯の世帯年収は増加傾向をたどっています。

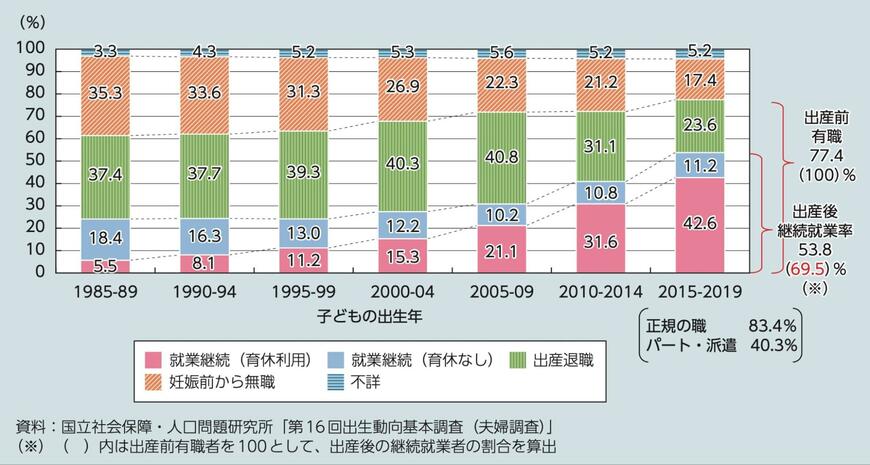

子育て世帯の平均年収が他の世帯タイプより高めとなっている背景には、「共働き世帯」が多いという要因があります。

かつては専業主婦世帯が主流でしたが、近年では夫婦共に働いて家計を支えるスタイルが一般的になりつつあります。

実際、厚生労働省の「令和6年版厚生労働白書」では、出産前に就業していた女性のうち69.5%が出産後も仕事を続けていると報告されています。

1985年〜89年頃には、出産後も働き続ける女性は約2割程度にとどまっていましたが、現在ではその割合が大きく増加していることが分かります。

このような変化により、子どもがいる世帯では共働きによって収入が単身世帯よりも多くなり、世帯年収が相対的に高くなる傾向にあると考えられます。

では、世帯年収700万円台の貯蓄状況はどのようになっているのでしょうか。

次章では、年収700万円台の二人以上勤労世帯における貯蓄の実態について解説します。