後期高齢者医療制度では、所得に応じて医療費の窓口負担が1~3割に設定されますが、これまで2割負担となった方には負担増を抑える特例がありました。その配慮措置も、いよいよ期限が迫っています。

高齢期の医療費は生活を左右する大きな支出項目。特に公的年金のみで暮らす高齢者にとって、負担割合の変化は家計への影響が避けられません。

本記事では、後期高齢者医療制度の基本から、負担割合の仕組み、配慮措置の終了時期、そして負担が重い場合の減免制度まで、制度の全体像をやさしく解説します。

1. 「後期高齢者医療制度」に加入するのはどんな人?

「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設された高齢者専用の医療保険制度です。

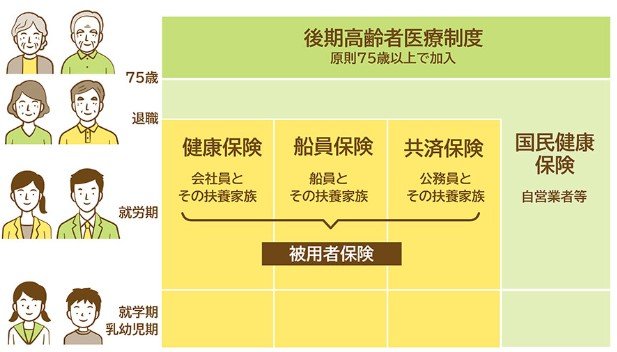

それまで高齢者は、国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・組合健保など)に加入していました。

しかし、高齢者人口の増加に伴い、医療費の公平な負担や財政の安定化が課題となり、75歳以上の高齢者を対象とした独立した制度として設けられました。

日本に住民票がある方は、75歳の誕生日を迎えると、自動的に後期高齢者医療制度に切り替わります。また、65~74歳で一定の障害がある方も対象になるため、75歳未満でも加入可能です。