4. 【65歳以上・無職世帯】1ヵ月の平均的な生活費はいくら?

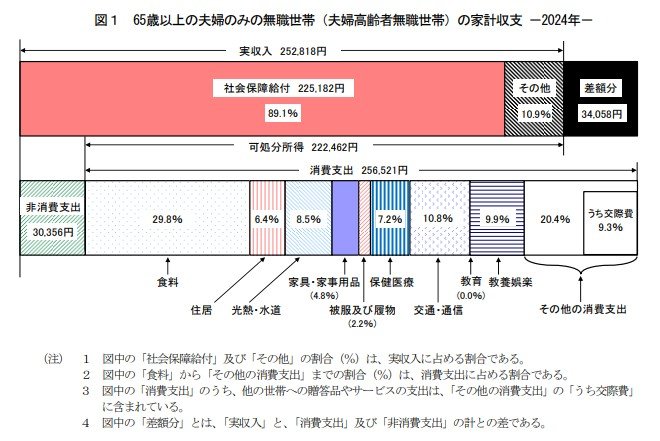

総務省統計局の「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」から、「65歳以上・無職夫婦世帯」の家計収支を見てみましょう。

4.1 65歳以上・無職夫婦世帯の家計収支

【消費支出:25万6521円】

- 食料 7万6352円

- 住居 1万6432円

- 光熱・水道 2万1919円

- 家具・家事用品 1万2265円

- 被服及び履物 5590円

- 保険医療 1万8383円

- 交通・通信 2万7768円

- 教育 0円

- 教養娯楽 2万5377円

- その他の消費支出 5万2533円

うち諸雑費 2万2125円

うち交際費 2万3888円

うち仕送り金 1040円

※諸雑費以下はその他の主な消費支出の内訳

【非消費支出:3万356円】

- 直接税 1万1162円

- 社会保険料 1万9171円

【収支等】

- ひと月の赤字:3万4058円

- エンゲル係数(※消費支出に占める食料費の割合):29.8%

- 平均消費性向(※可処分所得に対する消費支出の割合):115.3%

65歳以上の無職夫婦世帯における家計の平均的な支出は月額28万6877円となっており、これに対して年金などを含めた実収入は25万2818円と、ひと月あたり約3万4000円の赤字が生じています。

つまり、前章で解説した「標準的な夫婦世帯」程度の年金をもらっていても、ひと月あたりの家計収支は赤字になる可能性があるということです。

この赤字分は、これまでに蓄えてきた貯蓄や退職金などの金融資産を取り崩して補っていると考えられますが、長く続くことで老後資金の枯渇リスクが高まる点には注意が必要です。

また、家計のゆとりを測る指標として知られるエンゲル係数は29.8%と、一般的にはやや高めの水準にあります。

エンゲル係数とは、消費支出に占める食費の割合を示すもので、以下の計算式で算出されます。

- エンゲル係数(%)= 食料費 ÷ 消費支出 × 100

シニア世帯でこの数値が高くなる背景には、以下のような要因が考えられます。

- 所得(特に年金収入)が限られている

- 外食が減る一方で、自炊による食材費の比重が大きくなる

- 教育費や住宅ローンなど他の大きな支出項目が減少し、食費の割合が相対的に高くなる

つまり、エンゲル係数が高いからといって必ずしも贅沢をしているわけではなく、支出構造の変化による自然な結果といえるでしょう。

ただし、外食や高級食材に偏った支出が目立つ場合や、食費の増加によって医療費や光熱費といった他の必要経費を圧迫しているようなケースでは、家計の見直しが必要です。

さらに、65歳以上の無職夫婦世帯の平均消費性向は115.3%と、可処分所得を上回る支出となっており、収入だけでは生活費をまかなえない状況であることを意味します。

このような状態が続けば、預貯金を取り崩しながら生活することになり、将来的な資金不足につながるおそれもあります。

5. 老後に向けて計画的な準備を

今回の年金制度改正は、高齢期の暮らしを支える基盤を少しずつ強化するものであり、加入範囲の拡大や遺族年金の見直しなど、多様な働き方や家族構成に配慮した内容となっています。

ただし、制度の整備が進んでも、年金だけで老後の暮らしを支えるのは決して簡単ではありません。

シニア世帯の平均的な家計収支では、実収入を上回る支出を抱えており、その差額を貯蓄で補っているのが実情です。

長寿社会においては、年金制度の理解とあわせて、家計の見直しや資産形成の工夫が欠かせない時代といえます。

改正内容を正しく把握し、自分自身のライフプランに活かしましょう。

参考資料

- 厚生労働省「健康寿命の令和4年値について」

- 厚生労働省「令和5年簡易生命表の概況」

- 金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査(2024年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 総務省「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

加藤 聖人