2. 富裕層が増加している背景

日本における富裕層(純金融資産1億円以上の世帯)は、2013年以降一貫して増加傾向にあります。

その背景には、以下のような要因が複合的に関係しているものと考えられます。

2.1 株式市場の上昇が資産増加を後押し

日本における富裕層の増加には、まず株式市場の好調が大きく関与しています。

とくに2012年末から始まったアベノミクス政策の影響で、日経平均株価は急速に上昇し、8000円台から20000円台へと駆け上がりました。

さらに、いわゆるコロナショック以降も株価は上昇を続け、日経平均株価は40000円台を超える場面も見られます。

このような背景もあり、株式や投資信託を積極的に保有していた富裕層の資産価値が大きく伸長しました。

もともと富裕層はリスク資産の比率が高い傾向にあるため、株価の上昇による恩恵を受けやすく、資産が資産を生む好循環があったのでしょう。

2.2 円安で外貨建て資産の評価が上昇

2022年以降に進行した急激な円安も、富裕層の資産増を支える重要な要因となっています。

日銀の金融緩和やアメリカの利上げなどにより、為替市場は円安方向に振れ、1ドル=160円を超える場面もありました。

このような局面では、ドル建ての預金や米国株などを保有している富裕層の資産価値は、円換算で大きく膨らみます。

富裕層はリスク分散の一環として早期から外貨資産を組み入れていることが多く、こうした為替の変動が資産形成を一段と後押ししました。

2.3 相続・贈与による「資産の世代交代」

日本では団塊の世代が75歳を超え、「資産の世代交代」が加速しています。そのため、親世代からの相続や生前贈与を通じて、子世代が一気に富裕層入りするケースが増えています。

特に、相続税対策として非課税の贈与制度(教育資金・住宅資金など)を活用する動きが見られ、現金・有価証券・不動産といった多様な資産が計画的に継承されています。

投資経験が浅くても、一定以上の資産を一括で取得することで、名目上「純金融資産1億円以上」の富裕層に分類される人が増えているのが現状です。

2.4 金融政策と制度改革による投資環境の整備

長期にわたる日銀の超低金利政策と金融緩和は、預金による資産形成を難しくする一方で、投資への流れを後押ししました。

また、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度の普及により、投資による資産形成がしやすい環境が整いつつあります。

特に2024年からスタートした新NISAでは、年間最大360万円・総枠1800万円の非課税枠が設定され、富裕層もこの制度を活用して資産拡大を図る動きが見られます。

2.5 不動産価格の上昇による資産評価の増加

不動産市場の回復も、富裕層の資産増加に寄与しています。

東京都心をはじめとした都市部では、地価やマンション価格の上昇が続いており、特に高額物件を保有していた世帯では、資産の評価額が大きく伸びました。

実物資産と金融資産の連携により、富裕層の資産は多角的に拡大しています。

3. 高額所得者層の「購買スタイル」も変化

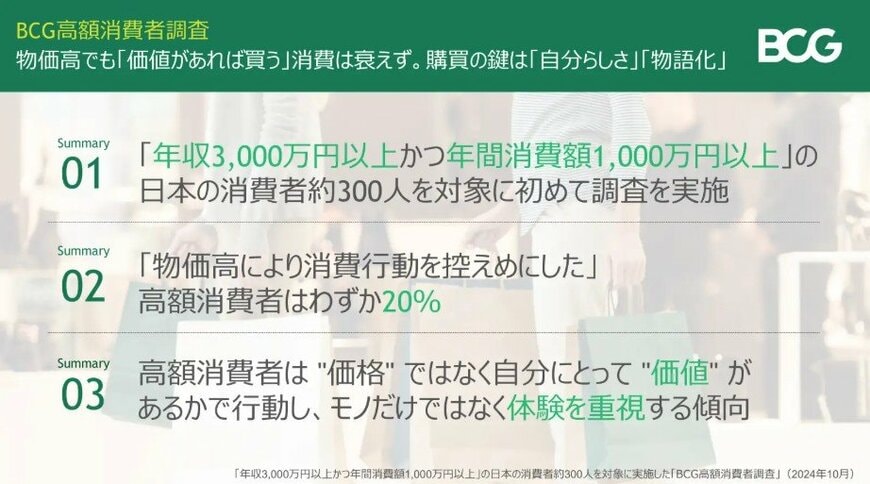

経営コンサルティングファームのBCG(ボストンコンサルティンググループ)が、「年収3000万円以上、かつ年間で1000万円以上を消費している」日本の消費者約300人を対象に、購買行動に着目した調査・分析を行いました。

「物価高により消費行動を控えめにした」と回答した一般消費者は80%にのぼる一方で、高額消費者ではわずか20%にとどまります。

物価の上昇によって家計が苦しい世帯も多いなか、高額所得者層の購買スタイルには大きな変化がないようです。

また、高額所得者層はモノより「体験」を重視する傾向にあり、エンタメ・旅行・趣味といった「体験型」の支出が最も多く、一般層の約9倍に達しているとのことです。