夏の暑さが和らぎ、少しずつ秋の気配が感じられるようになりました。この季節は、将来の生活についてじっくり考えるのにも良い時期です。

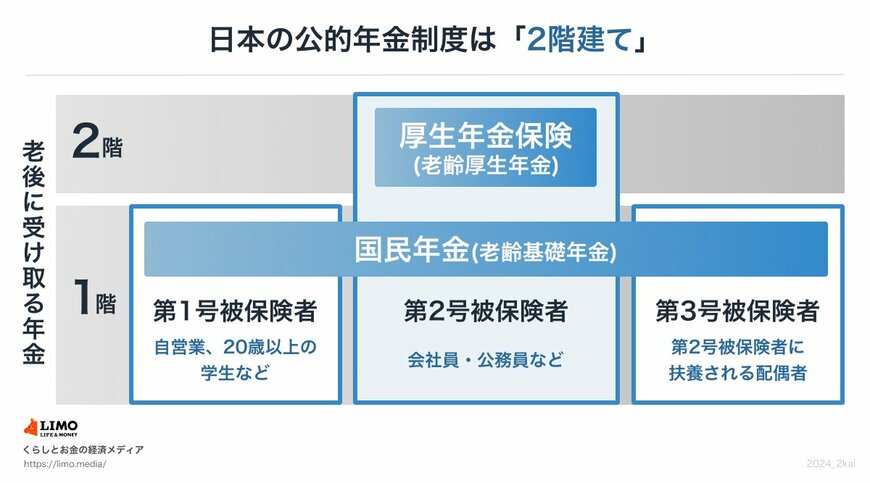

日本の公的年金制度は「2階建て」と例えられますが、果たして自分の老後を支えるに十分なものなのでしょうか。厚生労働省が公表した最新のデータによると、標準的なケースで受け取れる年金額は、夫婦2人分でも月々約23万円。これは、決して潤沢な金額とは言えないでしょう。

さらに、実際に30万円以上の年金を受け取っている人は、ごくわずかという現実もあります。

本記事では、公的年金制度の仕組みを改めて確認し、多くの人が知りたいと考えるであろう年金の平均受給額や、高額年金受給者の実態について詳しく解説します。

1. 年金の2階建て構造を振り返る

そもそも、厚生年金に加入していない場合は「1回あたり32万7000円」の年金を受け取ることが困難となります。日本の公的年金のしくみは下記のとおり、2階建て構造となっています。

1.1 1階部分:国民年金(基礎年金)

- 日本に住む20歳から60歳までのすべての人が原則加入

- 保険料は全員一律で、40年間欠かさず納めれば満額が受け取れる

1.2 2階部分:厚生年金

- 会社員や公務員、またパートで特定適用事業所に働き一定要件を満たした方が、国民年金に上乗せで加入

- 加入期間や、収入(上限あり)に応じて保険料や将来の受給額が変わる

老齢基礎年金の月額は、満額でも約7万円です。2ヶ月分となると約14万円ですから、最大限に繰下げ受給しても32万7000円となるのは難しいでしょう。