4. 年金だけで生活していない高齢者世帯は56.6%

2025年7月4日、厚生労働省より「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」が公表されました。最新データによると、「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は 43.4%であることがわかりました。

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%:43.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が80%~100%未満:16.4%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が60~80%未満:15.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が40~60%未満:12.9%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20~60%未満:8.2%

- 公的年金・恩給の総所得に占める割合が20%未満:4.0%

年金だけで生活していない高齢者世帯は56.6%となっています。

また、1世帯当たりの平均所得金額は314万8000円で、内訳は次のとおりです。

- 稼働所得:25.3%

- 公的年金・恩給:63.5%

- 財産所得:4.6%

- 公的年金・恩給以外の社会保障給付金:0.6%

- 仕送り・企業年金・個人年金等・その他の所得:6.0%

厚生年金の平均である「約15万円」を受給できるとして、「十分生活できる」と感じた人や「15万円ではとても足りない」と感じた人など、それぞれでしょう。

さらに、実際の年金額には個人差があることにも注意が必要です。誰もが平均並みの年金を受給できるわけではないのです。

5. 年金受給額には個人差がある

冒頭で紹介した年金額は、あくまでも年齢ごとの「平均額」です。

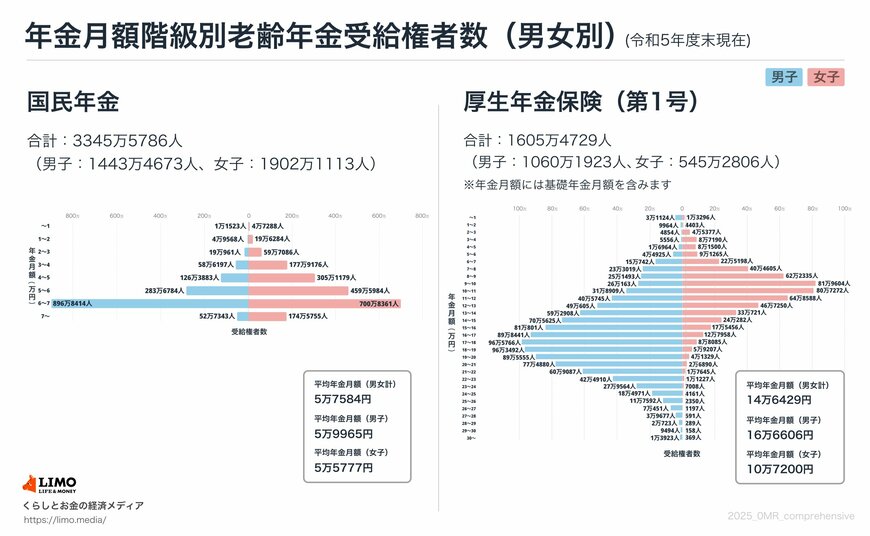

下記の棒グラフを見ると男女差や個人差が大きいことがよくわかります。

特に厚生年金は幅広い受給額にばらけていますね。

- 1万円未満:4万4420人

- 1万円以上~2万円未満:1万4367人

- 2万円以上~3万円未満:5万231人

- 3万円以上~4万円未満:9万2746人

- 4万円以上~5万円未満:9万8464人

- 5万円以上~6万円未満:13万6190人

- 6万円以上~7万円未満:37万5940人

- 7万円以上~8万円未満:63万7624人

- 8万円以上~9万円未満:87万3828人

- 9万円以上~10万円未満:107万9767人

- 10万円以上~11万円未満:112万6181人

- 11万円以上~12万円未満:105万4333人

- 12万円以上~13万円未満:95万7855人

- 13万円以上~14万円未満:92万3629人

- 14万円以上~15万円未満:94万5907人

- 15万円以上~16万円未満:98万6257人

- 16万円以上~17万円未満:102万6399人

- 17万円以上~18万円未満:105万3851人

- 18万円以上~19万円未満:102万2699人

- 19万円以上~20万円未満:93万6884人

- 20万円以上~21万円未満:80万1770人

- 21万円以上~22万円未満:62万6732人

- 22万円以上~23万円未満:43万6137人

- 23万円以上~24万円未満:28万6572人

- 24万円以上~25万円未満:18万9132人

- 25万円以上~26万円未満:11万9942人

- 26万円以上~27万円未満:7万1648人

- 27万円以上~28万円未満:4万268人

- 28万円以上~29万円未満:2万1012人

- 29万円以上~30万円未満:9652人

- 30万円以上~:1万4292人

全年齢の平均年金月額は14万6429円ですが、平均以上となる「月額15万円以上」の厚生年金を受け取っている人の割合は、全体の「47.6%」のようです。

年金額については「ねんきんネット」「ねんきん定期便」などで見込額を知ることができるため、この機会に確認しておきましょう。

6. まとめにかえて

厚生年金や国民年金の受給額を見ていきました。

年齢別の平均額を見ると、厚生年金では年齢があがるにつれてゆるやかに上昇していることがわかります。

要因のひとつとして、厚生年金受給額を決定するときに用いる乗率は昔の方が高かったことが考えられるでしょう。今後も年金水準は下がる可能性もあります。

また、「年金には個人差がある」ことや「年金だけで生活する高齢者世帯は半分以下」ということも知っておきましょう。

これから老後に向けて何ができるのか、個人で考えておくことが大切です。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況/ 各種世帯の所得等の状況」

太田 彩子