3. 2026年4月からさらなる負担増…「子ども・子育て支援金」の存在

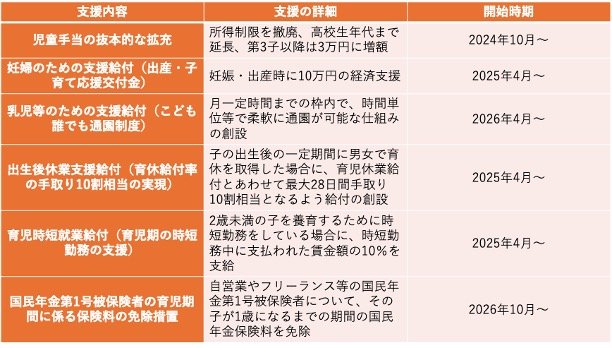

2026年4月から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。子ども・子育て支援金とは、子育てや出産に関するさまざまな制度を拡充するためのお金です。拡充される制度は、以下のとおりです。

- 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額

(2024年10月〜) - 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援

(2025年4月〜) - 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設

(2026年4月〜) - 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設

(2025年4月〜) - 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給

(2025年4月〜) - 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除

(2026年10月〜)

児童手当の延長や出生後休業への支援などがあり、子育て世帯にとっては有用な内容といえるでしょう。

支援金の財源は、国民から徴収して賄います。支援を受けられる子育て世帯だけでなく、独身世帯や子どものいない世帯、高齢者世帯も支援金を負担します。政府は「医療・介護の歳出改革と賃上げによる社会保険の負担軽減分の範囲内」としていますが、どちらも現時点で明確な効果は見通せません。実質的な負担増になる可能性も十分考えられるでしょう。

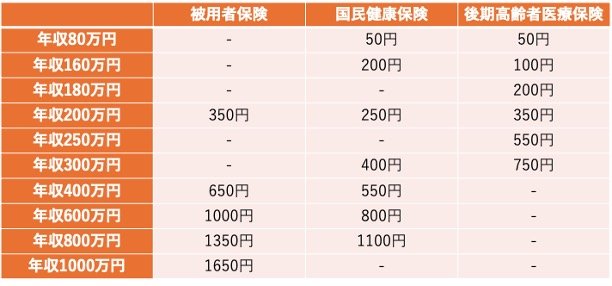

では、実際にいくら程度負担する見込みなのか、年収別で見てみましょう。

被用者保険

- 年収200万円:350円

- 年収400万円:650円

- 年収600万円:1000円

- 年収800万円:1350円

- 年収1000万円:1650円

国民健康保険

- 年収80万円:50円

- 年収160万円:200円

- 年収200万円:250円

- 年収300万円:400円

- 年収400万円:550円

- 年収600万円:800円

- 年収800万円:1100円

後期高齢者医療保険

- 年収80万円:50円

- 年収160万円:100円

- 年収180万円:200円

- 年収200万円:350円

- 年収250万円:550円

- 年収300万円:750円

年収次第では、月額1000円を上回る場合もあります。特に被用者保険に加入する会社員などは、ほかの医療保険加入者に比べて負担額が大きくなる傾向です。

政府は加入者ひとりあたりの平均負担額を、被用者保険で300円、国民健康保険で250円、後期高齢者医療保険で200円としています。しかし、実際には先述のように年収によって負担額は変わります。

月々の負担が数百円から1000円程度であっても、年間での負担額は数千円から1万円以上です。賃上げの効果が波及せず、医療や介護の歳出改革が進まないまま徴収が始まると、私たちの手取りはさらに減少し、消費活動に影響をおよぼすでしょう。

次章では、手取り減少に備えるための対策を解説します。