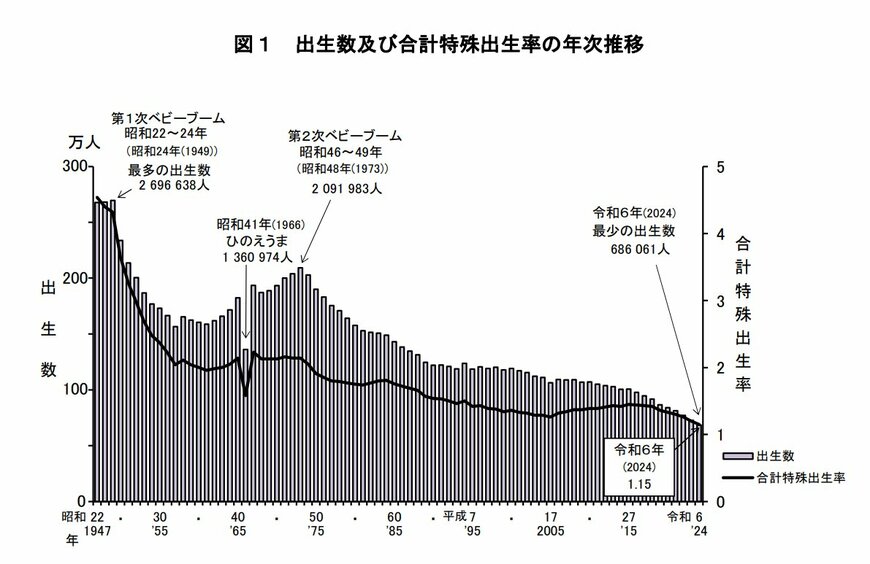

少子化が加速しています。2025年6月4日、厚生労働省が発表した「令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況人口動態統計」によると、2024年の出生数は過去最低を更新。

過去最多の出生数を記録したのは1949年(昭和24年)で、出生数は269万6638人。これが第1次ベビーブームです。

第2次ベビーブームは1973年(昭和48年)で出生数は209万1983人でした。以降、出生数は低下。2024年の出生数は68万6061人と70万人を割り込んでいます。

少子化・高齢化により、将来の日本の社会保障制度への不安は高まる一方です。

現役世代の方々は、少しでも不安を排除して老後を迎えられるよう対策を進めておきたいものです。

本記事では、老後対策の参考までに、いまのシニア世代の暮らしぶりを、生活費や貯蓄額、年金額から考察していきます。

1. 「65歳以上・無職世帯の家計収支」はいくら?単身・二人以上世帯に分けて確認

65歳以上の無職世帯では、主な収入が年金に限られますが、毎月の支出はどのくらいかご存じでしょうか。

支出の実態を把握していないと、収入に対して使い過ぎてしまうことも考えられます。

そこで、実際にどの程度の支出があるのか、詳しく見ていきましょう。

1.1 「65歳以上・単身無職世帯」の家計支出はいくら?

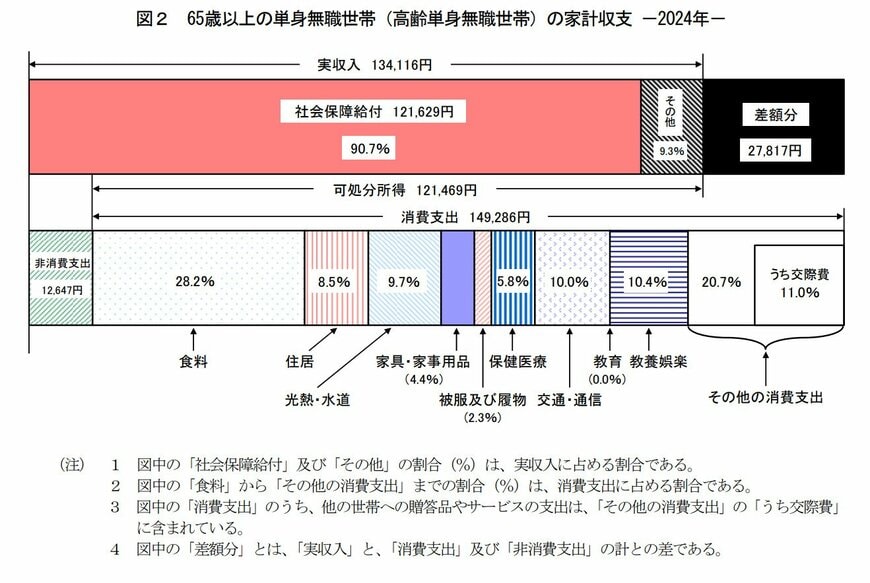

総務省統計局「家計調査報告 家計収支編2024年(令和6年)平均結果の概要」によると、65歳以上・単身無職世帯の消費支出は14万9286円でした。

非消費支出が1万2647円であるため、月々の総支出は16万1933円となっています。

一方で実際の収入は13万4116円にとどまるため、毎月約2万7817円の赤字が生じている計算です。

仮に65歳から90歳まで年金生活を続けるとすると、25年間で約834万5100円の不足額が見込まれます。

貯蓄が十分でない場合は、支出の見直しを行うか、老後も働き続ける必要があるでしょう。

ゆとりある生活を送るためには、現役時代から計画的に資産形成を進めることが重要です。

では、65歳以上の夫婦のみ・無職世帯はどうでしょうか。