5. 【2025年度分は増額】公的年金は+1.9%、年金生活者支援給付金は+2.7%

公的年金と年金生活者支援給付金の支給金額は、年度ごとに見直しがおこなわれます。令和7年(2025年)度の年金額例や、支給金額についても触れておきます。

5.1 公的年金の年金額は「1.9%引き上げ」

公的年金は、物価や現役世代の賃金の動向を踏まえて改定されます。2025年度は、前年度より1.9%の引き上げとなりました。

増額率が適用されるのは、6月13日(金曜日)に支給される「4月・5月分」の年金からです。

- 国民年金(老齢基礎年金(満額)):6万9308円

- 厚生年金:23万2784円(夫婦2人分)

※昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金の満額は月額6万9108円(対前年度比+1300円)

※厚生年金は「男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45万5000円)」で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準

3年連続のプラス改定にはなりましたが、マクロ経済スライド(※)によって物価上昇率を下回る改定率となっており、実質的には年金額は目減りしている点には留意が必要でしょう。

※マクロ経済スライドとは:「公的年金被保険者(年金保険料を払う現役世代の数)の変動」と「平均余命の伸び」に基づいて設定される「スライド調整率」を用いて、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するしくみ

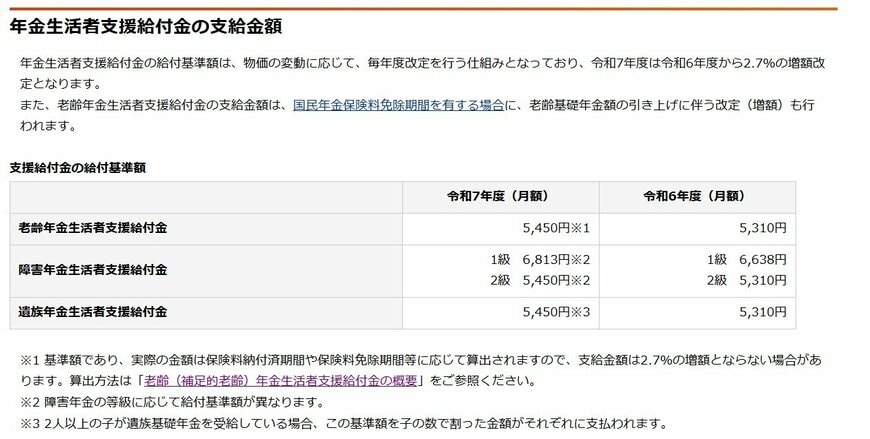

5.2 年金生活者支援給付金の支給金額は「2.7%引き上げ」

「年金生活者支援給付金」は、低所得の年金受給者で一定要件を満たす人が受け取ることができるお金です。2カ月に一度の年金支給日に、公的年金に上乗せして支給されます。

- 老齢年金生活者支援給付金:基準額:月額5450円

- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級6813円・2級5450円

- 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の給付額が計算されるため、個人差が出ます。

6. まとめにかえて

今回は、6月13日に年金が約46.5万円受け取れる標準的な夫婦について見てきました。

本記事でもお伝えしましたが、年金の受給額は現役時代の働き方や収入に応じて個人で異なります。

今のシニアがどのくらい年金を受け取っているのか情報として知っておくことはたいせつですが、一番は自分自身が将来いくらぐらい年金を受け取れそうか確認しておくことです。

まずは、ねんきんネットやねんきん定期便などで将来の年金見込額を把握し、そこから老後のライフプランを立てていきましょう。

まずは、現役時代の早い段階から老後資金の準備をスタートできたら嬉しいですよね。

また、現在の勤務先には定年退職後の再雇用制度があるか、その場合の給与はどうなるか、繰下げ受給を検討する余地があるかなども、ある程度考えておけると心強いでしょう。

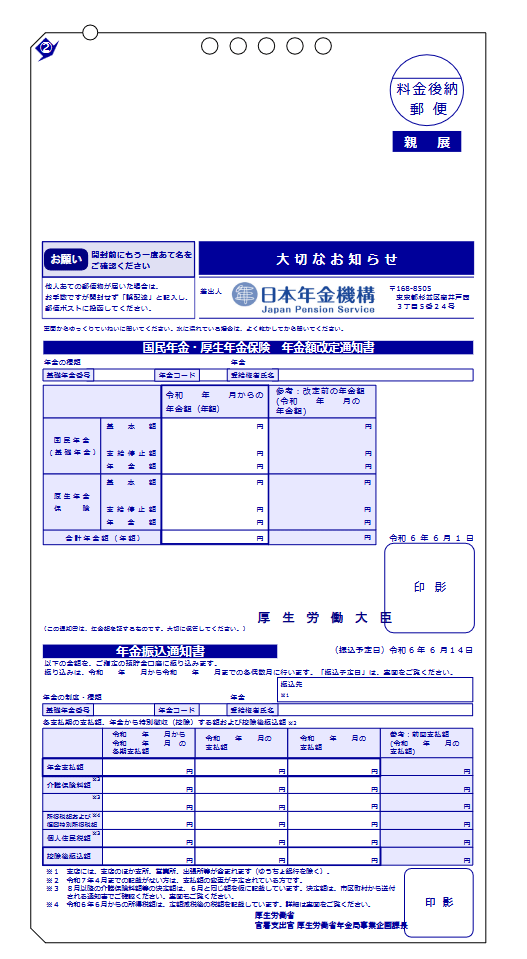

7. ※豆知識※【自分の年金はいくら?】年金額改定通知書・年金振込通知書が届くのは《原則6月》

先述の通り、新年度(4月分)の年金が支給されるのは6月。このタイミングに合わせて「年金額改定通知書」と「年金振込通知書」により、改定後の年金額が通知されます。

7.1 年金額改定通知書と年金振込通知書でわかること

- 年金額改定通知書:改定後の金額

- 年金振込通知書:変更後の振込額

※年金と年金生活者支援給付金を同時に受給している方は「「改定通知書」と「振込通知書」(はがきサイズ)」を一つにまとめた大判はがきが届きます。

7.2 2025年の発送スケジュール

6月13日(金曜)の支払いに向けて、6月4日(水曜)から順次送付されます。(原則として、年金額改定通知書と年金振込通知書が一体となった通知書となります。

また、5月分以降の年金が、在職中で支給停止となる方などには、5月1日(木曜)から順次送付となります。

7.3 ねんきんネットでの表示

ねんきんネットであれば、5月9日(金曜)から年金額改定通知書と年金振込通知書の内容の確認が可能となります。

パソコンやスマートフォンで、基本的に24時間365日確認することができます。まだ利用したことがない方は、これを機会にログインして活用してみるのも良いでしょう。

参考資料

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

鶴田 綾