7. 年金生活者支援給付金の請求手続きは代理人でもOK?

年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。届いた人は氏名記載などをおこない、返送しましょう。

請求書の送付タイミングや形式は、年金受給状況により異なります。ここでは該当者が多い2つのパターンについて、発送されるタイミングなどを紹介します。

7.1 新規に老齢年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)」に同封して送付

- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

7.2 すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

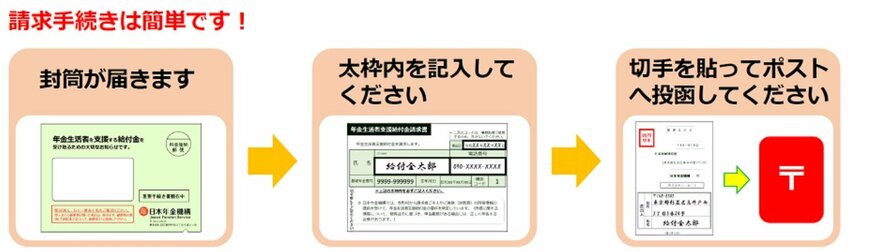

- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される

- 必要事項(※)を記載し、切手を貼ってポストに投函

7.3 請求書は代筆も可能

認知症、闘病中、目の見えない方や、肢体の不自由な方などで、請求書を自筆で記載することが難しい場合は、代理人などが代筆により、本人の氏名などを記入することで年金生活者支援給付金の請求手続きが可能です。

耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでの問い合わせもできます。

8. まとめにかえて

今回は年金生活者支援給付金について解説してきました。

物価上昇が続いていることを考えると、こうした給付金はありがたい存在と言えます。

ただし、こうした支援に頼りきった将来資金の計画はリスクとなるでしょう。

筆者がファイナンシャルアドバイザーとして勤務する中で「老後資金」に関する相談を一番多く受けます。

老後、公的年金による収入だけで生活することを想定せず、その他の収入源や資産を確保するために行動している人が増えていると感じています。

老後資金を準備する方法として、運用を検討してみるとよいでしょう。金利の低い預貯金だけでは効率良く資産を増やすことは難しいです。

元本割れを避けるために預貯金だけに資産をまとめてしまうと、インフレにより資産価値を下げてしまう可能性があります。

いまの100万円の価値が10年後には90万円に下がっていた…ということもあるでしょう。目で見る数字が100万円なだけで、実質は元本割れの状態と変わりません。

こうした考え方も踏まえ、自分にあった方法で老後準備を始めてみましょう。

参考資料

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

- 公益財団法人生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

奥野 友貴