2. ねんきん定期便には書いてなかった!【老齢年金からも天引きされるお金】とは?

老齢年金を受け取る場合、年金から税(所得税・住民税など)や社会保険料(国民健康保険料・介護保険料など)が天引きされることがあります。

総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和4年)平均結果の概要」では、65歳以上の無職夫婦世帯の場合、社会保障給付(年金)が22万5182円ですが、ここから平均して月額1万1162円の直接税(※)と1万9171円の社会保険料を支払っています。

同様に、65歳以上の無職単身世帯の場合、平均的な社会保障給付月額12万1629円に対し、6585円の直接税と、6158円の社会保険料を支払っています。

「ねんきん定期便」には、将来の年金見込み額は記載されているものの、そこから天引きされる所得税や住民税、各種社会保険料の具体的な金額は記載されていません。

これは、税や社会保険料の金額は前年の所得に基づいて計算されるため、正確な金額を事前に把握することが難しいからです。

※ここでいう「直接税」は、世帯が負担する税金の総額となるため、自動車税や固定資産税など、年金からの天引きにはならない税も含まれています。

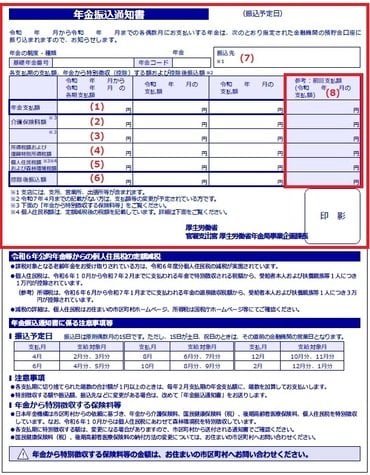

2.1 天引きされる内容は、毎年6月に届く「年金振込通知書」で分かる

なお、年金から天引きされる内容は、毎年6月に送付される「年金振込通知書」に記載されています。記載内容を整理していきましょう。

2.2 (1)年金支払額

年金支払額とは、年6回(偶数月)の支給時に支払われる、1回分の総支給額です。各種税や社会保険料が天引きされる前の「総支給額」、つまり「額面」の2カ月分となります。

実際に振り込まれるのは、ここから税や社会保険料を差し引いた金額です。

2.3 (2)介護保険料額

※年金が「年額18万円以上」の場合に年金からの天引きとなる

40歳からは健康保険料に上乗せして介護保険料を納めていますが、65歳以降は「介護保険料」を単体で納付することになります。

なお、要支援・要介護認定を受けて、公的介護サービスの利用を開始した後も、介護保険料の支払いは生涯続く点には留意が必要です。

2.4 (3)後期高齢者医療制度保険料・国民健康保険料(税)

国民健康保険料(税)や、75歳の全員が加入する後期高齢者医療保険料も、老齢年金からの天引きです。介護保険料が天引きされていることが条件となり、市町村によっては口座振替に変更できるケースもあります。

※年金振込通知書の見本には、「後期高齢者医療保険料・国民健康保険料」の記載はありませんが、実際の年金振込通知書には介護保険料額の下に記載されます。

2.5 (4)所得税額および復興特別所得税額

所得税額および復興特別所得税額も、老齢年金からの天引きとなります。

年金支払額から各種控除額を差し引いた後に5.105%の税率を掛けた額が記載されています。

2.6 (5)個人住民税額および森林環境税額

個人住民税額および森林環境税も、年金から天引きされます。所得税額および復興特別所得税額同様、障害年金と遺族年金は非課税です。

前年中の所得に対してかかる住民税は、年金からの天引きで納税します。森林環境税は2024年度から、1人年額1000円が、個人住民税の均等割と併せて徴収されています(年金からの天引きは2024年10月からスタート)。

2.7 (6)控除後振込額

控除後振込額は、(1)の年金支払額から、上記の税金や社会保険料などが天引きされた後の金額です。これがいわゆる「手取り額」です。

上記が、年金振込通知書に記載される「年金からの天引き内容」でした。次では、厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」より、今のシニア世代の平均年金月額や受給額分布を見ていきましょう。