7. 年金生活者支援給付金の《請求手続き》認知症、障がい、病気などでできない場合は?

年金生活者支援給付金の対象となる人には、日本年金機構から通知を兼ねた請求書が郵送されます。届いた人は氏名記載などをおこない、返送しましょう。

請求書の送付タイミングや形式は、年金受給状況により異なります。ここでは該当者が多い2つのパターンについて、発送されるタイミングなどを紹介します。

7.1 新規に老齢年金を受け取り始める人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前給付用)に同封して送付

- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出

7.2 すでに年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

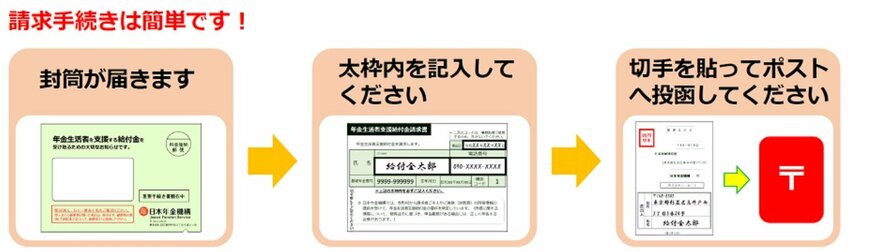

- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される

- 必要事項(※)を記載し、切手を貼ってポストに投函

7.3 請求書は代筆も可能

認知症、闘病中、目の見えない方や、肢体の不自由な方などで、請求書を自筆で記載することが難しい場合は、代理人などが代筆により、本人の氏名などを記入することで年金生活者支援給付金の請求手続きが可能です。

耳や発声が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでの問い合わせもできます。

8. まとめにかえて

年金は一度決まれば終わり、という制度ではなく、物価や賃金の動きを反映して毎年見直されていることがわかりました。2025年度は1.9%の引き上げが予定されているとはいえ、日々の買い物や光熱費などで感じる物価上昇のスピードと比べると、「本当にこれで足りるのだろうか」と不安を感じる方もいるかもしれません。

こうしたギャップに対する一つの対策として、「年金生活者支援給付金」が用意されていることは、多くの人にとって心強い制度だと言えるでしょう。特に所得の少ない年金受給者にとって、給付金の存在は生活の安定につながる大切な支援です。

しかし、この制度を活用するには、対象要件を理解し、正しく手続きを行う必要があります。また、対象外となる場合でも、老後の生活を支える制度や選択肢は他にもあります。

年金だけに頼るのではなく、こうした支援制度や仕組みをしっかり理解し、自分自身のライフプランにどう組み込んでいくかを考えることが、将来の不安を軽減する第一歩になります。老後資金に不安を感じている方は、制度の特徴を知り、活用できる選択肢の幅を広げておくことが大切です。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできかねます。

参考資料

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

- 公益財団法人生命保険文化センター「老齢年金生活者支援給付金について知りたい」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」

三石 由佳