4. 年金「月額30万円以上」を受給するために必要な現役時の年収は?

次に、厚生年金(国民年金を含む)の受給額が「月額30万円以上」となる高額受給者の現役時代の年収について見ていきましょう。

今回は、以下のモデルケースを基に、厚生年金が月額30万円以上となるために必要な「現役時代の年収目安」を具体的に計算していきます。

- 2003年4月以降に厚生年金に40年間加入

- 国民年金の未納期間はなく、満額(年間83万1696円)を受給可能

厚生年金は国民年金の支給額に上乗せされる形で支給されるため、まずは国民年金の支給額を差し引いた額を計算していきましょう。

- 360万円(国民年金を含む厚生年金額) - 83万1696円(国民年金の満額) = 276万8304円(国民年金の支給額を差し引いた額)

この276万8304円の厚生年金を受け取るための「平均標準報酬月額(現役時の月収)」は、次の手順で計算します。

- 平均標準報酬額×5.481/1000×480カ月(40年間)=276万8304円

- 平均標準報酬額=約105万2234円(現役時の月収)

平均標準報酬月額(現役時の月収)は約105万2234円となり、年収に換算すると約1262万円となります。

つまり、40年間の平均年収が「約1262万円以上」で、さらに国民年金に未納期間がなければ、年金の「月額30万円以上」を受け取ることが可能となるのです。

5. 若い時の年収が低くても後から年収が増えれば年金額の補填は可能?

前章で、年金を月額30万円以上受け取るためには、現役時代の年収が「約1262万円以上」であることが最低条件であることがわかりました。

これは、40年間にわたり年収「約1262万円以上」を維持する必要があるということです。

では、若い頃の年収が1000万円未満であっても、40歳代や50歳代で年収が2000万円を超えた場合、年金額の補填が可能なのでしょうか。

結論としては、後から年収が増えても、月額30万円以上の年金を受け取るのは難しい場合が多いと言えます。

若い頃の年収が1000万円未満でも、後から年収が2000万円を超えれば、40年間の「平均年収」が約1262万円以上に達することは考えられます。

しかし、厚生年金の計算には、標準報酬月額の上限が65万円、標準賞与額の上限が150万円として定められており、この上限を超えた収入部分は年金に反映されません。

そのため、後から年収が増えても最終的に受け取る年金額に大きな影響を与えることは難しく、月額30万円以上の年金を受け取れるのは高収入層に限られると言えるでしょう。

では、年収を上げる以外に年金額を増やす方法は何があるのでしょうか。

5.1 年収を上げる以外に年金額を増やす方法:繰下げ受給

最後に、年金額を増やす方法の一つとして「繰下げ受給」について紹介します。

繰下げ受給とは、年金の受給開始年齢を遅らせることで、受け取る年金額を増加させる仕組みです。

通常、年金は原則として65歳から受け取ることができますが、繰下げ受給を利用して受給開始を遅らせると、月々の年金額を大幅に増やすことができます。

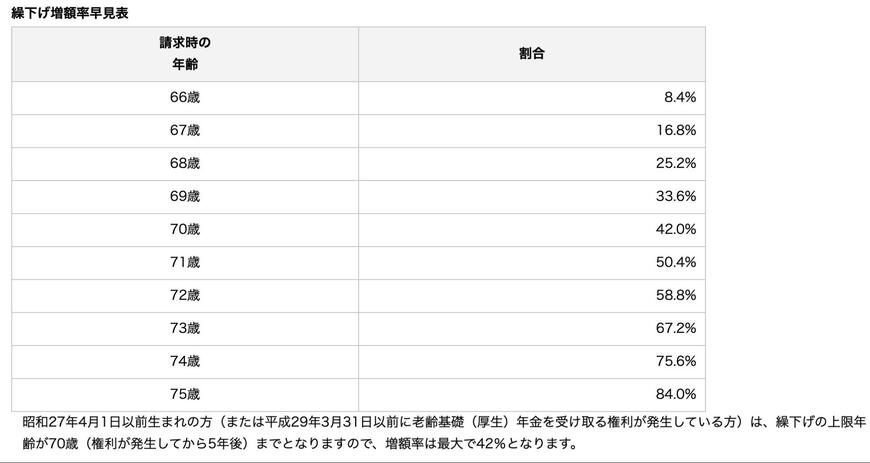

増額率は「繰り下げた月数×0.7%」で、最長で84%まで増額することが可能で、増額された金額は生涯にわたって維持されます。

たとえば、年金額が15万円の場合、受給開始を75歳まで遅らせることで、毎月12万6000円増額され、最終的に「月額27万6000円」を受け取ることができます。

このように、繰下げ受給を利用することで、30万円には届かなくても、近い金額まで年金額を増やすことが可能です。

ただし、繰下げ受給を選択した期間中は年金を受け取ることができず、加給年金や振替加算を受けられない場合もあるため、メリットとデメリットを十分に理解した上で検討することが重要です。

6. 年金を十分に受け取っている人は意外と少ない。繰下げ受給の検討をしよう

本記事では、国民年金と厚生年金の平均月額、および受給額別の人数について詳しく解説していきました。

国民年金のみを受給している場合、平均的な受給額は約5万円台となっており、満額であっても「6万9308円」程度であるため、老後の生活に十分な支えを提供するには不安が残ります。

一方、厚生年金を受け取ると国民年金よりも高額になりますが、「月額30万円以上」の受給者は非常に少なく、現実的にはかなり限られた人が受け取れる金額です。

さらに、「月額15万円以上」を受け取っている厚生年金受給者も全体の半数を下回っており、低年金問題は他人事ではないことがうかがえます。

年金額を増やすためには、現役時代に収入を増やすことや、長期間年金制度に加入することが必要です。

「繰下げ受給」を活用すれば年金額を増やすことも可能なため、老後の生活設計を考えるうえで、現役時代から年金額を増加させる方法を検討しておくことが重要です。

参考資料

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします」

- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」

中本 智恵