筆者は元信用金庫職員ですが、偶数月の15日は、窓口やATMに年金を引き出しに来店されるお客様が多かったことを思い出します。

2019年に話題となった「老後2000万円問題」。そのときの経済情勢や各家庭の家計状況によって老後に必要な金額は変動します。今後も物価が上昇すると更に必要な金額は増えるかもしれません。

そのため公的年金のみに頼るのでは、安心できる老後生活を送ることは難しいかもしれません。今回は公的年金制度の仕組みと平均受給額、年金から天引きされるお金について見ていきましょう。

1. 公的年金「厚生年金と国民年金」の概要や仕組みをおさらい

まずは、公的年金制度について改めてその仕組みをおさらいしましょう。

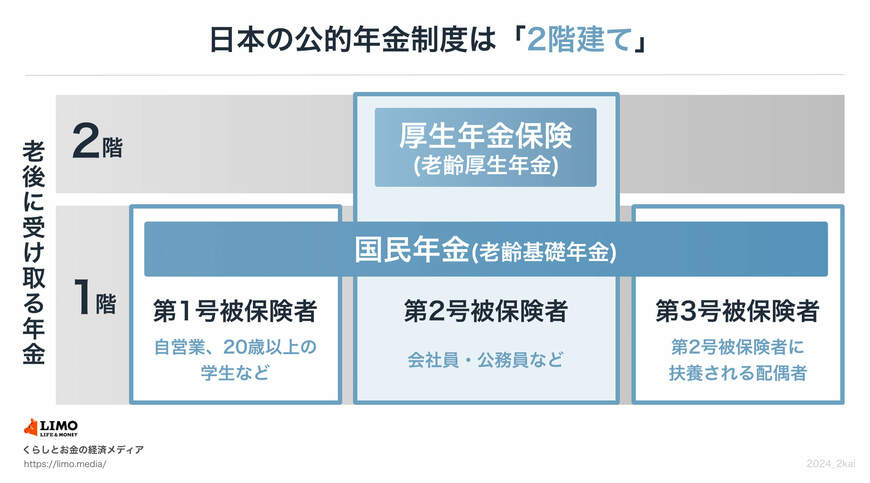

日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2種類から成り立っており、これらは2階建て構造となっています。

1.1 国民年金(老齢基礎年金)とは?

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が基本的に加入する年金制度です。

保険料は一律で、40年間保険料を支払うことで、老後に満額の年金を受け取ることができます。

ただし、保険料の未納期間や免除期間があると、その分年金額が減額されることになります。

1.2 厚生年金(老齢厚生年金)とは?

厚生年金は、公務員や会社員などが対象となる年金制度で、国民年金に上乗せされて支給されます。

保険料は収入に応じて変動し、給与から自動的に差し引かれる仕組みです。

上記をまとめると、将来受け取る年金額は、加入していた期間や支払った保険料の総額によって決まり、個人によって異なります。

日本ではすべての国民が年金制度に加入していますが、実際に受け取る金額はどれほどになるのでしょうか。

次章では、具体的な受給額について詳しく説明します。