5. 新NISAとiDeCoの落とし穴(その5):積立額を途中で変更できると知らなかった

「最初に決めた積立額をずっと続けなければいけない」と思い込んでしまい、家計が厳しくなったときに「もう続けられない…」とやめてしまう人もいます。

実は、新NISAもiDeCoも積立額の変更が可能です。新NISAの積立額は毎月変更可能なので、家計に余裕があるときは増額し、厳しいときは減額するなど、柔軟に対応することができます。ただし、iDeCoは年1回までしか変更できないため、計画的に見直す必要があります。

この仕組みを知らずに「もう払えないからやめるしかない」と思い込んでしまう人も少なくありません。負担が大きくなった場合は、「やめる」のではなく、「積立額の見直し」を選択することで、無理なく続けることができます。

6. まとめにかえて

新NISAやiDeCoは、将来の資産形成に役立つ制度ですが、事前にしっかり理解しておかないと「思っていたのと違った…」と後悔してしまうこともあります。

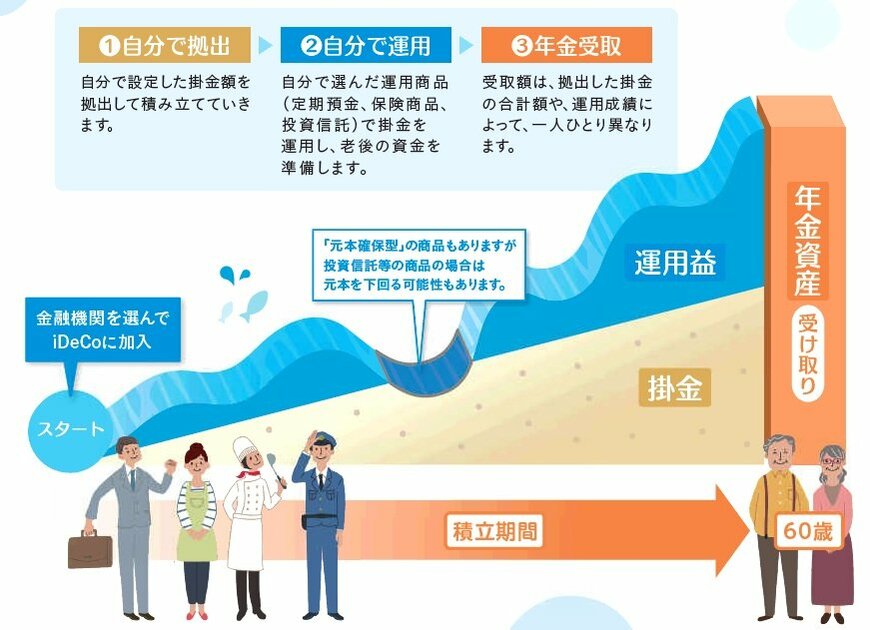

今回ご紹介したように、iDeCoは60歳まで引き出せない、新NISAは途中で損失が出ると非課税のメリットを活かしきれないなど、意外な落とし穴があるため、なんとなく始めてしまうと途中で辞めたくなってしまうこともあるでしょう。

これらの制度は長期的に活用することで、メリットを得ることができます。短期間の値動きに振り回されるのではなく、自分の資産状況やライフプランに合った運用スタイルを見つけることが大切です。

もし今、新NISAやiDeCoを続けるべきか迷っているなら、一度立ち止まって、自分の資産計画を振り返ってみてはいかがでしょうか。

しっかりと計画を立て、自分に合った運用を続けることで、将来の経済的な安心につながるかもしれません。

焦らず、自分のペースで続けられる仕組みを作るところから始めてみましょう。

参考資料

三石 由佳

執筆者

株式会社モニクルリサーチ

記者/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員

神奈川県出身。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)保有。中央大学文学部社会学科卒業後、みずほ銀行にて確定拠出年金に関する講師として全国の個人投資家向けにセミナーを実施。企業型確定拠出年金(企業型DC)だけでなく、個人型確定拠出年金(iDeCo)も含めた制度や仕組み、投資信託の解説や市況などを伝える。フリーランスを経て、フィンテックベンチャーにて広報を担当。

現在は株式会社モニクルリサーチにて金融関連の取材や自社メディアに関するPR業務も担当。「くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~」では、人事院、内閣府(金融庁、消費者庁、こども家庭庁)、デジタル庁、総務省、法務省、財務省(国税庁)、文部科学省、厚生労働省、農林水産省(林野庁)、経済産業省(中小企業庁)、国土交通省、環境省といった官公庁の公開情報など、信頼性の高い情報をもとに厚生労働省管轄の公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障、退職金、資産運用や貯蓄、新NISA、iDeCoなどをテーマに企画・編集・執筆を行う。(2025年2月21日更新)

監修者

株式会社モニクルリサーチ

代表取締役/日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)

株式会社モニクルリサーチ代表取締役。その他に株式会社モニクル取締役、株式会社モニクルフィナンシャル取締役も務める。東京工業大学大学院非常勤講師。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修了(同研究科最優秀賞受賞)

1. 経歴

2013年に株式会社ナビゲータープラットフォーム(現:株式会社モニクルリサーチ)を原田慎司(現同社取締役)らとともに共同創業。2013年に個人投資家向け金融経済メディア「Longine(ロンジン)」を立ち上げ、編集長に就任。Longineの立ち上げの経緯はBloombergにおいて「体力勝負アナリスト辞めます、元外資マン個人に長期投資指南」として掲載され大きな反響を呼ぶ。投資情報のサブスクモデルを確立する。その後、株初心者向けネットメディア「株1」、2015年にはくらしとお金の経済メディア「LIMO」の前身となる「投信1」を立ち上げる。

それ以前は、日本生命・国際投資部で外国株式ファンドマネージャー、フィデリティ投信・調査部や運用部にて10年に渡ってインターネット、電機(半導体・民生・産業エレクトロニクス)、機械(ロボットやセンサー企業中心)といったテクノロジーセクターの証券アナリストや中小型株ファンドのアシスタント・ポートフォリオ・マネージャー(最年少で就任)として従事。

2. 専門

慶応義塾大学商学部卒業。国際金融及びコーポレート・ガバナンスを専攻。アジア通貨危機、昭和金融恐慌などの金融パニックのメカニズムを金融政策や金融機関への規制の観点から研究。それらの内容は「昭和金融恐慌からの教訓 平成恐慌になにをどう生かすべきか」(三田商学研究学生論文集)として発表。

3. 著書

・『機関投資家だけが知っている「予想」のいらない株式投資』(ダイヤモンド社)

・『テクノロジーがすべてを塗り変える産業地図』(クロスメディア・パブリッシング)

・『銀行はこれからどうなるのか』(クロスメディア・パブリッシング)

・『Google vs トヨタ 「自動運転車」は始まりにすぎない』(KADOKAWA)

・『日本の電機産業 何が勝敗を分けるのか』(日本経済新聞出版社)

4. 寄稿や講演他

「日経BizGate」での連載「泉田良輔の新・産業鳥瞰図」や「現代ビジネス」、「東洋経済オンライン」、「プレジデント」などへの寄稿や対談も多数。対談記事例としては「【未来予想】ブロックチェーン革命が、「半沢直樹」の世界に終わりを告げる」や「【未来予想】アマゾンとビットコインが、次世代の「銀行」になる理由」(いずれもNewsPicks)、「米独に遅れる日本の自動運転、自動車も電機の二の舞に?」(週刊ダイヤモンド)。海外ジャーナリストからインタビューされることも多く、Financial TimesやThe Economist、Bloombergにおいて自動車や金融業界についての国内外産業動向コメントも発信している。

講演会や動画での情報発信も盛んに行っており、NewsPicksのTHE UPDATE、日経ビジネススクール、慶應丸の内キャンパス、慶應義塾SDM、アカデミーヒルズなどでも講義を行う。またNewsPicksのNewSchoolではプロジェクトリーダーとして「本当に初心者のための資産運用」を開催。

最終更新日:2024年8月27日