筆者はファイナンシャルアドバイザーとして業務を行っており、お金に関する問題が増えていることによりお客様からのご相談も増加傾向にあります。

年金受給世帯のお客様からご相談をいただくこともありますが、人によって年金受給額は異なります。年金だけで老後生活を送れる人もいれば、年金だけでは老後生活が厳しい人もいます。

年金については現役時代から制度への理解を深め、将来の年金額のためにできる対策をしておくことが大切です。

一方で公的年金のみでは生活できない方もいますから、その場合には公的年金以外の備えについても、早くからおこなうことが大切です。

そこで今回は厚生年金・国民年金の平均月額はどれくらいか深掘りをしていきます。将来自分自身がどれくらいの年金を受給できるか考えながら読み進めてみてはいかがでしたでしょうか。

1. 厚生年金と国民年金のしくみとは?国民皆年金制度を解説

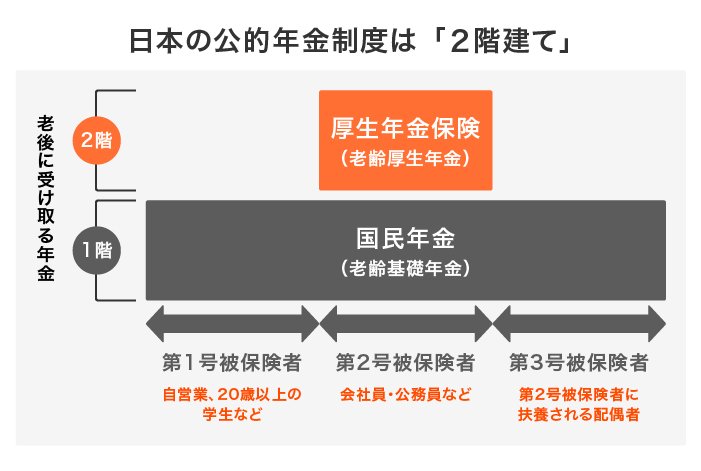

日本の公的年金制度は、「国民年金」と「厚生年金」の<2階建て構造>といわれています。

これは、基礎年金(国民年金)と厚生年金の2つの部分から成り立っているからです。

では、国民年金と厚生年金のそれぞれの特徴を確認していきましょう。

1.1 1階部分:国民年金(基礎年金)

- 原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある

- 保険料は一律(年度ごとに改定あり) ※2024年度は月額1万6980円

- 保険料の納付期間に応じて将来もらえる年金額が決まる ※2024年度の満額は月額6万8000円

1.2 2階部分:厚生年金

- 公務員やサラリーマンなどが国民年金に上乗せして加入する

- 毎月の給与や賞与などの報酬に応じた保険料を支払う(上限あり)

- 加入期間や保険料の納付額に応じて計算され、国民年金に上乗せして支給される

日本の公的年金制度は「国民皆年金」を基盤としています。

日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が、「国民年金」に原則加入する義務があります。

「厚生年金」は主に会社員や公務員が、国民年金に上乗せする形で加入する制度です。

この2階建て構造により、すべての国民が最低限の年金を受け取ることができ、会社員や公務員は追加の年金を受け取ることができます。

老後の生活の安定に役立っているといえますね。

では、現代のシニア層はどれほどの年金を受給しているのでしょうか。