5. 【世代別の一覧表】住民税非課税世帯の割合は?

「住民税非課税世帯」がどの年齢層に多いのか、その特徴を見てみましょう。

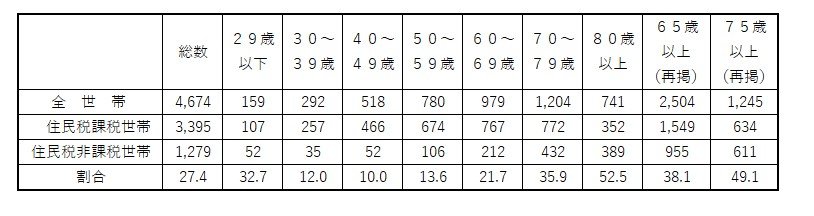

厚生労働省が公表している「令和5年国民生活基礎調査」によると、という資料あります。各年齢層の住民税非課税世帯の割合(全世帯に占める住民税非課税世帯の割合)は、以下のとおりです。

- 30歳代:12.0%

- 40歳代:10.0%

- 50歳代:13.6%

- 60歳代:21.7%

- 70歳代:35.9%

- 80歳代:52.5%

- 65歳以上(再掲):38.1%

- 75歳以上(再掲):49.1%

このでデータから、60歳代以降に住民税非課税世帯が多く、年齢とともにその割合が増えていることがわかりますね。

シニア世代に住民税非課税世帯が多い理由として、以下の点が考えられます。

- 収入の減少:年金生活に入ると、現役時代よりも収入が下がることが一般的です。

- 非課税基準の違い:住民税非課税世帯の基準は、給与収入よりも年金収入の方が高く設定されています。

例えば、65歳以上の年金受給者は年金収入が155万円以下であれば非課税となりますが、給与収入の場合は100万円以下が基準です。

- 遺族年金の非課税扱い:老齢年金は課税対象ですが、遺族年金は非課税扱いとなるため、これも非課税世帯が多い理由の一つです。

一般的に、年金生活に入れば現役時代よりも収入が下がること、また、先述のとおり、住民税非課税世帯の目安となる基準が給与収入より年金収入のほうが高いことが理由に考えられそうです。

これらの要因により、シニア世代ほど住民税非課税の条件に当てはまりやすくなっています。

住民税非課税世帯の割合が高いシニア世代に対する支援策は、今後も重要な課題となるでしょう。

もし該当するかどうか不明な場合は、お住まいの市区町村の窓口に問い合わせてみてください。

6. 給付金は賢く活用!お金の不安を減らすためにできること

今回の記事では、非課税世帯向けの給付金について詳しく解説しました。

筆者はFP(ファイナンシャルプランナー)として働いていますが、年々「お金の不安」を抱える人が増えていると感じます。

特に物価高の影響もあり、「生活が厳しい…」と感じる人は増加しているのかもしれません。そんな中、今回のような給付金はしっかり活用するべきでしょう。

とはいえ、給付金だけに頼るのも限界があります。大切なのは、「目標を決めて計画的に資産を築くこと」。例えば、新NISAやiDeCoなど、資産形成をサポートする制度もどんどん整っていますので、これらを活用するのも選択肢です。

情報をうまく取捨選択して、自分に合った方法で生活を豊かにしていきましょう。