3. 相続預金の払戻し制度とは?

口座が凍結されると、葬儀費用や故人の生活費の支払いなど、遺族にとって急な出費が生じる場合があります。

このような状況に対応するために、2019年の法改正で「相続預金の払戻し制度」が導入されました。

この制度を利用すれば、遺産分割協議が終わっていなくても一定額を引き出すことができます。

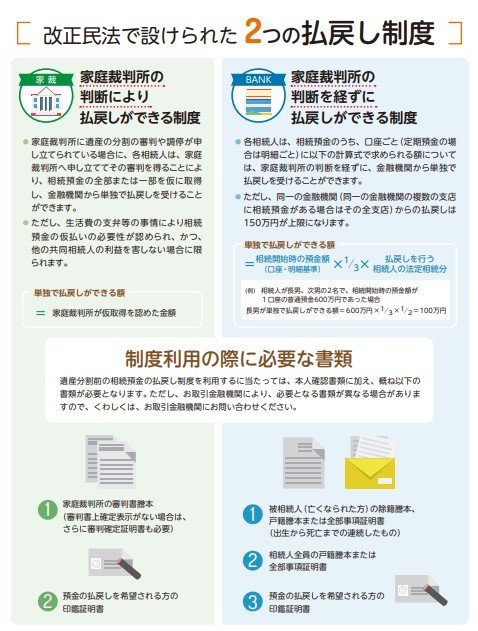

払戻し制度には「家庭裁判所の判断により払戻しできる制度」と「家庭裁判所の判断を経ずに払戻しできる制度」の2つがあります。

家庭裁判所の判断により払戻しできるケースは、生活費の支払いなど特別な理由があり、どうしても相続預金を一時的に引き出す必要がある場合に限られます。また、その際には他の相続人の利益を損なわないことが条件となり、家庭裁判所が認めた金額しか引き出せません。

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しできる金額は、以下の計算式で算出される金額が上限となります。

相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限となります。

制度利用の際に必要となる書類が以下のとおりです。

3.1 <家庭裁判所の判断により払戻しできる制度>

- 家庭裁判所の審判書謄本

- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

3.2 <家庭裁判所の判断を経ずに払戻しできる制度>

- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書

- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

4. 「死亡届を提出したら銀行口座が凍結される」は誤解

「死亡届を提出したら銀行口座が凍結される」という話は誤解であり、実際には銀行が死亡の事実を知った時点で凍結が行われます。

しかし、凍結前に親族や関係者が預金を引き出すとトラブルに発展するケースがあるため、十分に注意が必要です。

また、凍結が行われると口座からの自由な引き出しができなくなり、引き出すには正しい手続きが必要となります。

どうしても預金を引き出したい場合は「預金払戻し制度」の活用を検討し、相続人同士でトラブルが起きないように円満に手続きを進めていきましょう。

参考資料

加藤 聖人