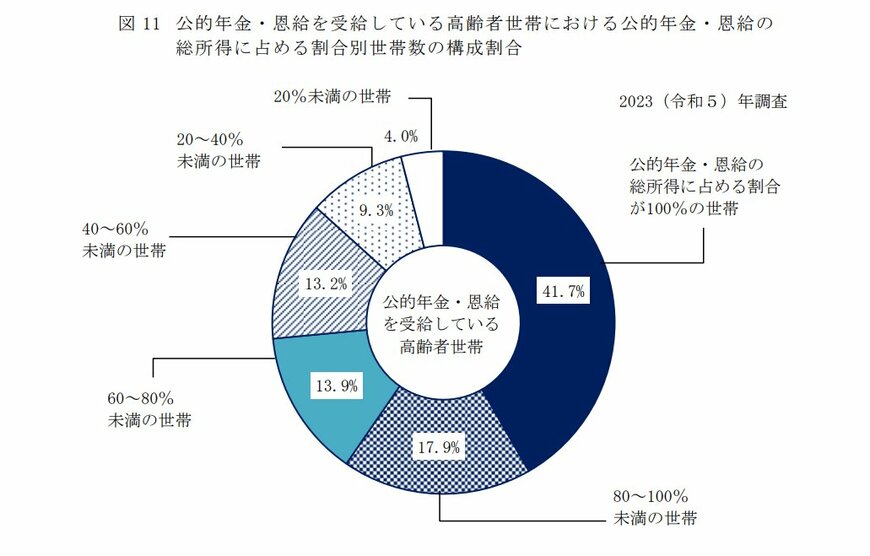

4. 令和シニアの58.3%に「公的年金以外の収入」があるという現実

厚生労働省の「2023年(令和5年)国民生活基礎調査」によると、公的年金収入「だけ」で暮らしているシニア世帯は全体の41.7%でした。

一方、残りの58.3%の世帯は、勤労収入や貯蓄の取り崩し、家族からの仕送りなど、公的年金以外の何らかの収入で補っていることになりますね。

ちなみに、前回の調査では「年金だけで暮らすシニア世帯」の割合は44.0%でした。物価の上昇などがシニア世帯の家計にじわじわと影響を与えている様子もうかがえます。

5. まとめにかえて

今回は、現役シニア世代のリアルな老後生活について確認しました。

データを見てもわかるように、年金だけで老後の生活を支えるのは難しいのが現実です。そのため、老後資金の準備がますます重要になっています。

近年では、資産運用を活用する方が増えており、2024年からスタートした新NISAも大きな注目を集めています。NISA口座を活用すれば、運用益が非課税となるため、老後資金の形成をより効率的に行うことが可能です。

もちろん、資産運用にはリスクも伴いますが、他にも個人年金など、老後への備えにはさまざまな選択肢があります。自分に合った方法を選び、早めの対策を始めてみてはいかがでしょうか。

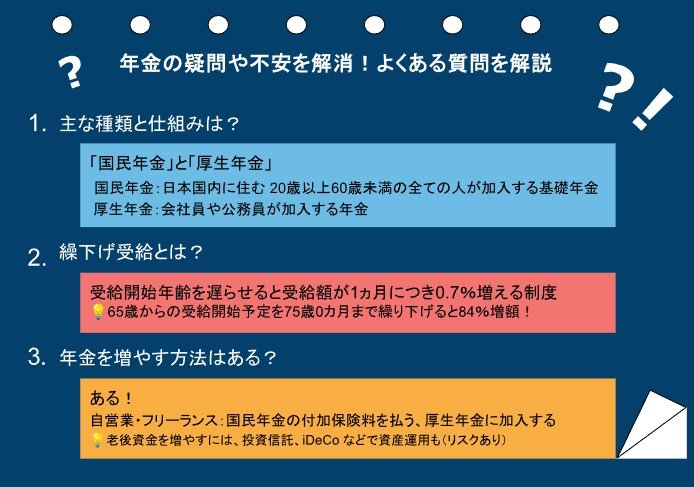

6. 【ご参考】年金に関する疑問や不安を解消!よくある質問を解説

日本の公的年金制度は複雑で、多くの人がさまざまな疑問を抱えていることでしょう。ここでは、年金に関するよくある質問を取り上げ、その解答を解説します。

6.1 年金の主な種類と仕組みは?

日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっています。

国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する基礎年金で、厚生年金は会社員や公務員が加入するものです。

国民年金は一定の保険料を納付し、将来の年金額が決まるのに対し、厚生年金は収入に応じた保険料を支払うため、将来の受給額にも差が出ます。

6.2 「繰下げ受給」とはどんな制度?

年金の受給開始年齢を遅らせることで、受給額が1カ月につき0.7%増える「繰下げ受給」があります。

例えば、65歳から受給を開始する予定を75歳0カ月まで繰り下げると、84%増額となります。これは、長期間働くことができる人や、他の収入源がある人にとって有利な選択肢となります。

6.3 年金を増やす方法はあるのか?

年金を増やす方法はいくつかあります。自営業やフリーランスの方は、国民年金の付加保険料を支払うことで、将来の受給額を増やせます。

また、厚生年金に加入する働き方に切り替えることも一つの方法です。

さらに、老後資金を増やすという意味では、投資信託やiDeCo(個人型確定拠出年金)などを利用して、自身で資産運用を行うのも選択肢です。ただし、運用にはリスクがあることに注意が必要です。

参考資料

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」

- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 「国民年金の保険料はいくらですか。」

- 「日本年金機構「令和6年4月分からの年金額等について」

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

堀江 啓介