4. 約6割の年金世帯が「年金だけでは生活費を全て賄えない」と回答

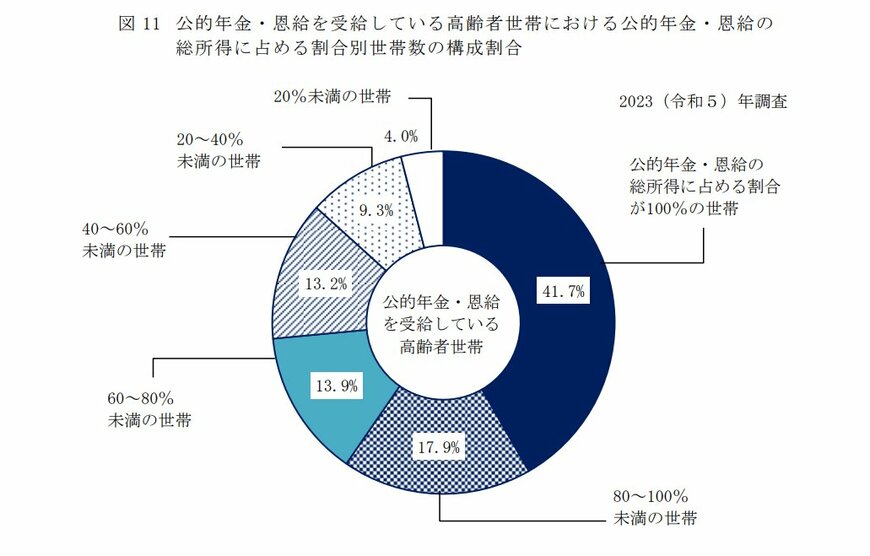

厚生労働省の「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」によると、年金収入のみで生活しているシニア世帯は全体の41.7%にとどまり、残りの世帯は勤労収入や貯蓄の取り崩し、家族からの仕送りなど、公的年金以外の収入源に頼っていることが分かります。

また、前回の調査では「年金だけで生活している高齢者世帯」の割合は44.0%だったため、物価の上昇や生活費の増加が多くのシニア世代に影響を与えている可能性が高いことが推察されます。

5. まとめにかえて

これまで、60歳代の貯蓄額と年金額を確認してきました。

2024年の年金額は2.7%増加していますが、物価上昇により実質価値は目減りしているのが現状です。

物価の上昇が今後も続く可能性があることを考えると、老後資金を準備するための対策が必要となるでしょう。

老後資金を備える方法の1つに、資産運用に取り組むという選択肢があります。

ファイナンシャルプランナーである筆者は、日々多くの世帯から資産運用のご相談を受けていますが、そのほとんどが、資産運用をこれからはじめたいというニーズです。

資産運用はリターンが期待できるだけでなく、価格変動リスクが伴うことをご案内しておりますが、リスク許容度により資産運用の方法が異なります。

まずは家計の状況を見直し、年金の見込み額を把握したえうで、資産運用を検討してみてはいかがでしょうか。

6. 【ご参考】年金に関する疑問や不安を解消!よくある質問を解説

日本の公的年金制度は複雑で、多くの人がさまざまな疑問を抱えていることでしょう。ここでは、年金に関するよくある質問を取り上げ、その解答を解説します。

6.1 年金の主な種類と仕組みは?

日本の公的年金は「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっています。

国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する基礎年金で、厚生年金は会社員や公務員が加入するものです。

国民年金は一定の保険料を納付し、将来の年金額が決まるのに対し、厚生年金は収入に応じた保険料を支払うため、将来の受給額にも差が出ます。

6.2 「繰下げ受給」とはどんな制度?

年金の受給開始年齢を遅らせることで、受給額が1カ月につき0.7%増える「繰下げ受給」があります。

例えば、65歳から受給を開始する予定を75歳0カ月まで繰り下げると、84%増額となります。これは、長期間働くことができる人や、他の収入源がある人にとって有利な選択肢となります。

6.3 年金を増やす方法はあるのか?

年金を増やす方法はいくつかあります。自営業やフリーランスの方は、国民年金の付加保険料を支払うことで、将来の受給額を増やせます。

また、厚生年金に加入する働き方に切り替えることも一つの方法です。

さらに、老後資金を増やすという意味では、投資信託やiDeCo(個人型確定拠出年金)などを利用して、自身で資産運用を行うのも選択肢です。ただし、運用にはリスクがあることに注意が必要です。

参考資料

- 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」

- 厚生労働省年金局「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

- 厚生労働省「2023(令和5)年 国民生活基礎調査の概況」

入慶田本 朝飛