2. 女性の厚生年金の受給額が低い理由

女性が厚生年金の受給額を上げるには、収入を上げたり厚生年金への加入期間を長くしたりする必要があります。しかし、「もっと働きたい」と思っても、家事や育児にかかる時間が男性よりも多く、思うように働けないという現実があるようです。

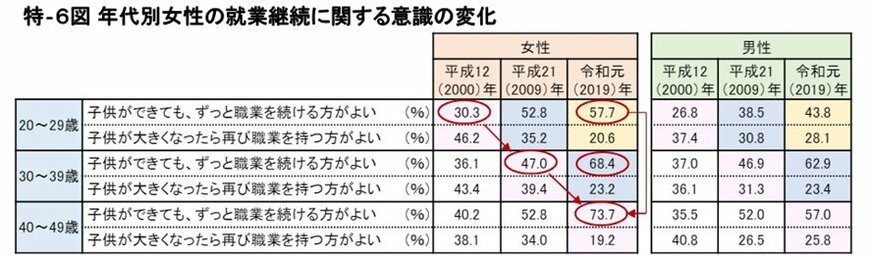

内閣府の「令和5年版 男女共同参画白書」によると、「子どもができてもずっと職業を続ける方がよい」と考えている女性は年々増加しており、年齢層が高くなるほどそう考える方が多くなっています。

「子どもができてもずっと職業を続ける方がよい」と考える女性は、2000年(平成12年)には30.3%でしたが、2009年(平成21年)には47.0%に、そして2019年(令和元年)には73.7%にまで増加しています。

年代別に見ると、20歳代が57.7%、30歳代が68.4%、40歳代が73.7%と、年齢が高くなるほど、子どもができても働き続けた方がよいと考える方が多くなっています。

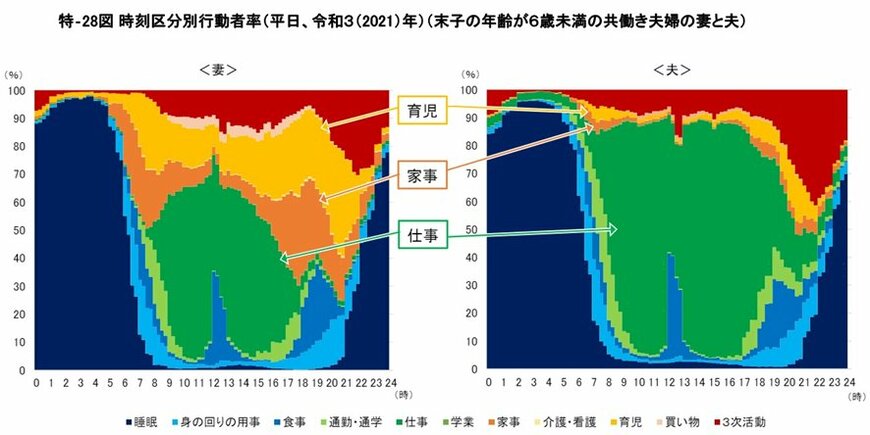

しかし、1日の行動区分(育児、家事、仕事)を男女別に見てみると、育児・家事に割いている時間は女性が多く、仕事をしている時間は男性の方が多いです。

また、帰宅時間は一般的に女性の方が早いため、子どもの迎えや夕食の支度などは主に女性が担っているケースが多いです。

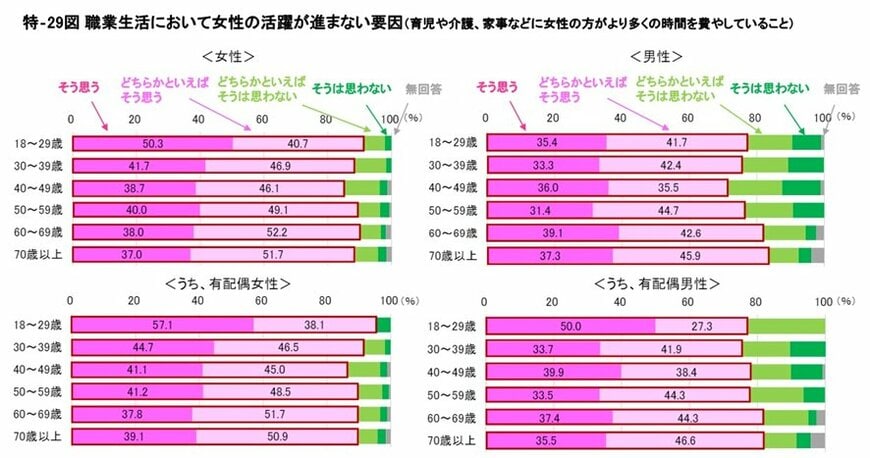

そして、家事・育児・働き方の現状について、「仕事で女性の活躍が進まない要因は、家事・育児が女性に集中しているため」と考えている方は、女性の8割~9割、男性の7割~8割程を占めています。

18歳〜29歳の配偶者のある女性の95.2%が「そう思う」または「どちらかといえばそう思う」と回答しています。また、同年代の配偶者のある男性の77.3%も、「そう思う」や「どちらかといえばそう思う」と回答しています。

実際に結婚をしてみて、女性が家事や育児のために、働きたくても働けない状況になる家庭が少なくないと考えられるでしょう。

3. まとめにかえて

老後に受け取る年金額は、国民年金は男女間で大きな差はありませんが、現役時代の収入や厚生年金の加入期間が大きく関係する厚生年金は、男女間の差が大きいです。

女性の厚生年金受給額を上げるには、収入を増やすことや加入期間を長くすることなどが必要ですが、家事や育児の役割を考えると、現実には厳しい状況にあります。

しかし、「令和5年版 男女共同参画白書」によると、子どもがいる世帯において、女性は家事・育児時間を減らしたいと思っている一方で、男性は仕事時間を減らして家事や育児に充てる時間を増やしたいと考える方が増えているようです。

特に、若い世代でその傾向が強いため、今後徐々に女性が働きやすい家庭が増え、社会全体がそのような流れになることを期待したいところです。

参考資料

木内 菜穂子