近年の物価上昇、光熱費の高騰、日用品の値上げに伴い、多くの人が経済的な不安を感じています。「人生100年時代」と言われる現代において、この不安は一層強まっていることでしょう。

このような状況下で、老後の生活資金をどのように計画し、準備していくかは非常に重要です。まず鍵となるのは、自分が受け取れる公的年金額の正確な把握です。

国民年金と厚生年金の受給額がどの程度になるのか、これは現役世代からシニア世代まで全ての人が知っておくべき情報です。

そこで本記事では、厚生労働省の最新統計に基づき、現在のシニアが毎月どれくらいの年金を受け取っているのかを詳細に分析します。年金制度の構造と共に、実際の受給額について明らかにし、今後の資金計画に役立つ情報を提供いたします。

さらに、現役世代および既に退職された方々がどのようにして経済的な安定を確保し、充実した老後を迎えることができるかについても考察していきます。公的年金の情報を元に、自分に合った資産形成の方法を見つけ、将来の経済的な安心を確保するための参考にしてください。

この情報をもとに、将来の老後資金の計画を立て、安心して豊かな生活を送るための一歩を踏み出していただければ幸いです。

1. 【公的年金の仕組み】厚生年金と国民年金とは?

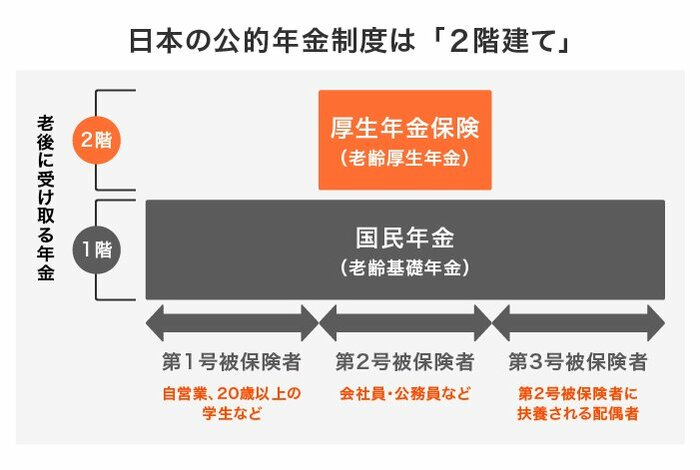

日本の公的年金は、上記のように国民年金と厚生年金の2階建てになっています。

1.1 国民年金(1階部分)

- 原則、日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務がある

- 保険料は一律

- 納付した期間に応じて将来もらえる年金額が決まる

1.2 厚生年金(2階部分)

- 公務員やサラリーマンなどが加入する

- 収入に応じた保険料を支払う(上限あり)

- 加入期間や納付額に応じて将来もらえる年金額が決まる

日本の公的年金制度では、加入している年金や納付期間によって、将来的な年金受給額が異なります。これにより、受給額には顕著な個人差が生じることが一般的です。

年金制度における個人差は、らには収入レベルによって大きく影響を受けるため、将来的な受給額を把握することは、個々人の老後の生活計画を立てる上で非常に重要です。