5. 国民年金・厚生年金の全体の平均月額はいくらか

先ほど年齢別の平均年金月額をみましたが、全体の平均年金月額も確認しましょう。

ここからは、個人で受給額にどれくらいの「差」があるのかを把握することができます。

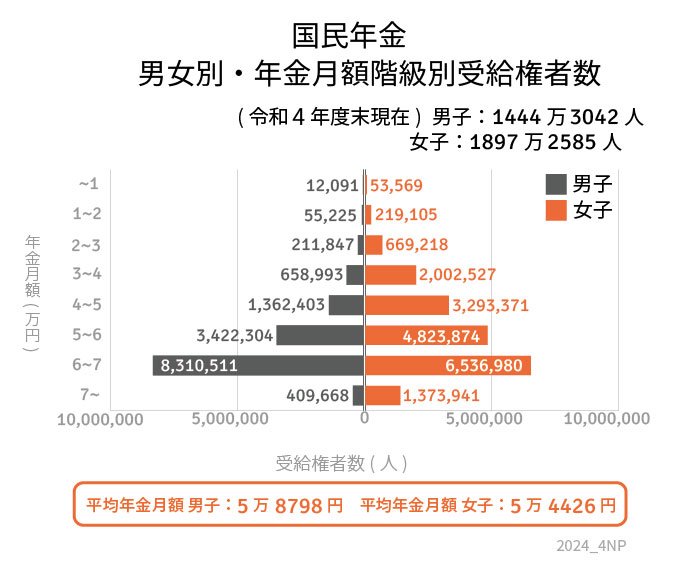

5.1 国民年金(老齢基礎年金)の受給額

- 〈全体〉平均年金月額:5万6316円

- 〈男性〉平均年金月額:5万8798円

- 〈女性〉平均年金月額:5万4426円

国民年金の平均月額は5万円台で男女差はありませんでした。

しかし、年金受給額が月額1万円未満の人もいれば7万円以上の人もいますね。

国民年金は、年度ごとに改定される全員一律の保険料を納付し、その納付期間によって受給額が決定するため、著しく未納期間が多いケースを除くと大きな差は生じにくいと考えられます。

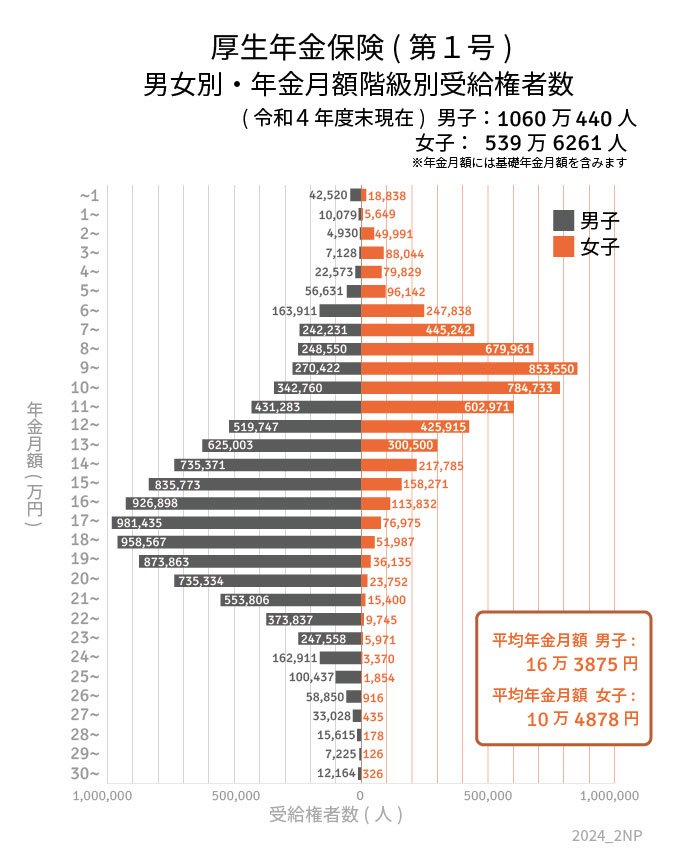

5.2 厚生年金の平均年金月額

- 〈全体〉平均年金月額:14万3973円

- 〈男性〉平均年金月額:16万3875円

- 〈女性〉平均年金月額:10万4878円

※国民年金部分を含む

全体では月14万円台となりましたが、男女別に見ると約6万円の差があります。

これは女性の方が男性に比べて賃金が低いこと、育児や介護などライフイベントで働き方が変わりやすいことなどが理由と考えられます。

また、受給額が1万円未満の人もいれば30万円以上の人もいますね。

現役時代の厚生年金加入期間や給与・賞与などの報酬が老後の年金収入に大きく影響することがわかります。

6. 老後資金の確保はマスト!

本記事では、国民年金と厚生年金の平均年金月額を確認してきました。

しかし、年金額は個人で異なるものです。

そのため、ご自身の見込年金受給額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認して、老後の家計収支を想定しておく必要があります。

公的年金は老後生活における「柱」の1つではありますが、年金収入だけでやりくりできる世帯はそう多くないでしょう。

少子高齢化が加速していることを鑑みると、今後、年金額が減少していく可能性は低くないと考えるのが妥当です。

各自、老後資金を確保して年金収入だけで足りない分をカバーできるよう備えておきましょう。

今回の統計を参考に、ご自身に合った老後資金計画を考えてみてください。

参考資料

和田 直子

執筆者

株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部

元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター

一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行に入社。三井住友信託銀行に転職後、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。

現役世代からシニア層、富裕層と幅広い個人顧客に対し、資産運用コンサルティングを行う。

<主な専門領域>

投資信託、ファンドラップ、外貨預金、生命保険、医療保険、住宅ローン、事業性ローン、贈与、相続、遺言信託、不動産など、多岐にわたる金融サービスと承継対策をワンストップで提案。特に、長期的な資産形成や富裕層向けのウェルスマネジメント、シニア世代への承継・相続の分野で豊富な知識と実績を持ち、表彰歴多数。

現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する【くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」】のマネー編集部にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。

厚生年金保険と国民年金保険(老齢年金・障害年金・遺族年金)、年金制度の仕組み、社会保障、貯蓄、資産運用を専門とする。

NISA、iDeCo、住宅ローン、カードローンなどの国民生活に直結する金融情報を始め、FX、株式投資、金(ゴールド)などの投資経験をいかし仕組みやリスクなどを分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数達成【2026年1月更新】

監修者

株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部

LIMO編集部記者/編集者/元公務員

ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。

京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。(2026年1月5日更新)