単身世帯「30歳代〜70歳代」の平均貯蓄額

前章では、二人以上の30歳代〜70歳代の平均貯蓄額をみていきましたが、「単身世帯」の場合はどうなのでしょうか。

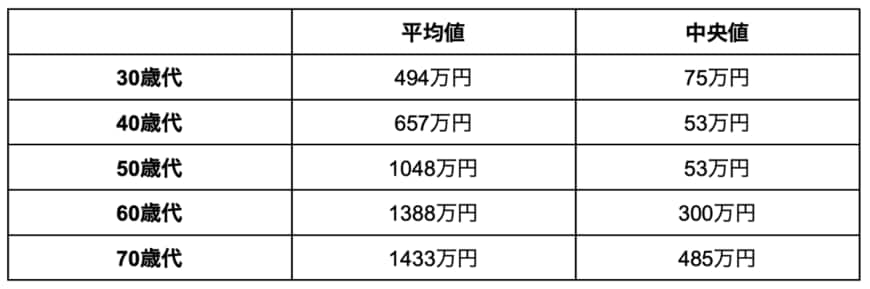

金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」によると、単身世帯の年代別貯蓄は【図表2】の結果となりました。

二人以上の世帯と貯蓄額を比較すると、単身世帯のほうが貯蓄額が少なく、年代によっては倍以上異なっています。

近年、二人以上の世帯においては、専業主婦世帯よりも「共働き世帯」のほうが多くなってきています。

実際に厚生労働省の調査データでは、夫婦共働きをしている世帯は年々増加傾向にあり、2019年には66.2%の世帯が共働きをしています。

上記のことから、「二人以上世帯」の貯蓄データの中には共働き世帯が多いゆえに、単身世帯の貯蓄額と大きな差が開いていると考えられます。

夫婦共働きでは収入額が増えやすく、貯蓄に回せるお金が単身世帯より多いこともあります。

また二人以上の世帯においては、教育費や住宅ローン、老後資金などのマネープランを夫婦で話し合う機会が多いことから、貯蓄に対する意識が高まりやすいのかもしれません。

貯蓄がない世帯はどのくらい?「二人以上・単身」それぞれを比較

二人以上・単身世帯において、70歳代までにはそれぞれ800万円、485万円の貯蓄をしている人が多いようです。

しかしその一方で、貯蓄をしていない「金融資産非保有者」も存在します。

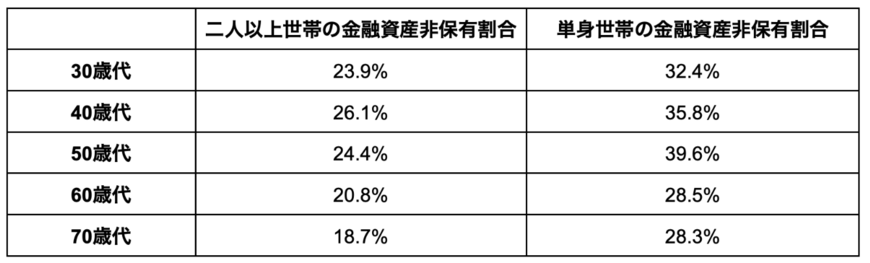

金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」によると、二人以上・単身世帯における金融資産非保有割合は【図表4】の結果となりました。

貯蓄額と同様に、二人以上世帯よりも単身世帯のほうが、貯蓄をしていない人の割合が多い傾向にあります。

とはいえ、どちらの世帯においても50歳代以降からは金融資産非保有割合が低くなっていることから、50歳代を目安に老後資金に向けて貯蓄をしている人が増えてくるようです。