師走が近づき、今年も残りわずかとなりました。 本格的な冬の到来を前に、家計の防寒対策を考えている方も多いのではないでしょうか。 2024年の夏に実施された定額減税は、物価高に苦しむ私たちにとって一服の清涼剤となることが期待されました。

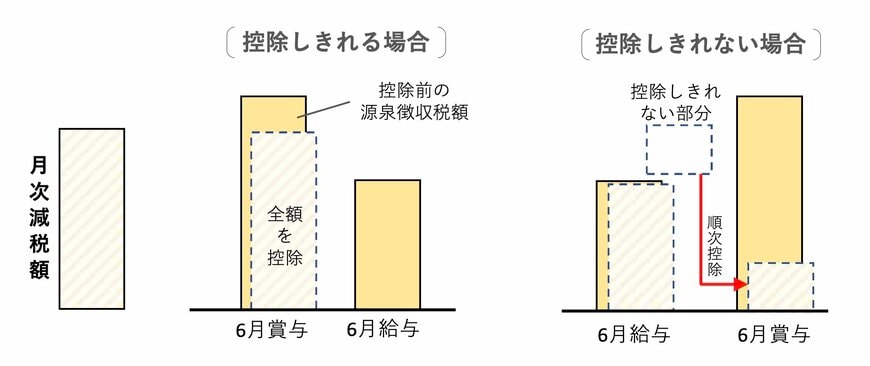

しかし、その仕組みの複雑さから、自分がどれだけ恩恵を受けられたのか、あるいは控除しきれなかった分の補填はどうなっているのか、といった疑問が残ったままとなっているケースも見受けられます。

この記事では、2024年に実施された定額減税の基本的な仕組みを振り返るとともに、特に注目すべき2025年に実施されている「調整給付金(不足額給付)」の最新情報に焦点を当てます。

定額減税の恩恵を十分に受けられなかった方々を対象としたこの給付金は、自治体によって申請期限が異なり、中にはすでに期限を迎えているところもありますが、一部延長の動きも見られます。

家計を支える重要な制度を正しく理解し、もらい忘れがないように、この機会に給付の対象要件や申請の必要性について詳しく確認していきましょう。

1. 2024年に実施された「定額減税」を振り返る

まずは、2024年に行われた「定額減税」の内容をおさらいしておきましょう。

物価高による家計への影響を和らげる目的で、所得税と住民税を合わせて最大4万円分減額する措置が導入されました。

対象となったのは、「日本に居住している人」で「2024年の合計所得金額が1805万円以下」の方などです。